健康栄養学科スタッフがおすすめする本

骨格筋の老化によるサルコペニアその理解と戦略

加齢に伴って起こるサルコペニアの疫学的な定義から骨格筋が萎縮する分子メカニズムが解説され、運動や他疾患とのかかわりが概説されています。近年の高齢化に伴い大きな問題となってきたサルコペニアを多面的に理解できる一冊です。

【紹介者】小田 裕昭

ベリーズを知るための60章

フードビジネス学科におられた杉山立志先生(東京農業大学農学部教授)が参加し、解剖病理学の核染に用いるヘマトキシリンの原木と唐辛子を見にいかれた時のことが書かれている書籍である。ベリーズという国のなりたち、文化等、なかなか興味深い書籍である。

【紹介者】平林 義章

わかりやすい細菌性・ウイルス性食中毒

食中毒の原因となる細菌、ウイルス、寄生虫について、「歴史・経緯」、「特徴」、「感染経路」、「症状・治療」、「予防」について解説しています。調理従事者や一般家庭を対象としているため、4コママンガやイラストが多く、気軽に読める一冊です。

【紹介者】日渡 美世

どう生きるか つらかったときの話をしよう

宇宙飛行士・野口聡一さんの『どう生きるか つらかったときの話をしよう』は、困難に直面したときにどう考え、どう行動するかを教えてくれる本です。大学生活では、学びや挑戦の中で迷いや壁にぶつかることもあるでしょう。そんなとき、この本の言葉は視野を広げ、自分らしく前に進む力を与えてくれます。挑戦を続ける勇気を持ちたい皆さんに、ぜひ読んでほしい一冊です。

【紹介者】加藤 清子

味・香り 「こつ」の科学

科学の話でありながら難解さがなく、専門知識がなくてもすらすら読める一冊です。味や香りの不思議を科学的に丁寧に解き明かし、読み終える頃には「料理とはこんなにも奥深いものか」と感じさせます。知的好奇心を刺激し、雑学書としても楽しめる内容です。

【紹介者】松本 貴哉

理由がわかればもっとおいしい! コーヒーを楽しむ教科書

コーヒーの香りや味わいは、豆の品種、焙煎の度合い、そして抽出条件によって大きく変化します。本書では、それぞれの要素がどのような化学的・物理的要因によって風味に影響するのかを、理論と実践の両面からわかりやすく解説しています。

本書を読んで、抽出時のドリッパーの形状や湯温、豆の粒度、抽出時間の違いが味や香りのバランスにどのように関わるのかを意識してコーヒーを淹れてみると、これまでなんとなく飲んできた一杯が、小さな実験のように感じられるでしょう。コーヒーが好きな人はもちろん、科学的な思考で「おいしさの仕組み」を探りたい人におすすめの一冊です。

【紹介者】近藤 徹弥

栄養学を拓いた巨人たち

本書は、栄養学の創成期に命懸けで研究を行ってきた先人たちのドラマチックな歴史を描いており、さながら栄養学版の『チ。』です。教科書で当たり前のように書かれている栄養素の情報も、その背景を知ることで、格段に奥行きのある知識に変わります。我々が栄養学を学ぶ意義を、今一度考えさせてくれる良書だと思いますし、歴史や探究の物語が好きな方にもおすすめです。

【紹介者】滝川 真輝

組み合わせ自由 3段式 学校給食の献立

本書は、主菜・副菜①・副菜②のカードを組み合わせるだけで、27,000通りのバランス献立が作れる実践的な1冊です。1食約650kcal・塩分2g未満におさまる設計で、彩りや調理法にも配慮されています。魚・肉・大豆製品の主菜や野菜・汁物の副菜を選びながら、栄養バランスや見た目の工夫も学べます。給食実習や将来の現場で役立つ知識を楽しみながら身につけられるおすすめの一冊です。

【紹介者】北川 絵里奈

心も体ももっと、ととのう薬膳の食卓365日

「薬膳」と聞くと、少し難しくて敷居が高い印象を持つ方も多いかもしれません。この本は、薬剤師の資格を持つ著者が、毎日の食事に少し工夫を加えるだけでできる、ゆるい薬膳を教えてくれます。季節ごとにページが構成されており、読んでいると私たちが今持っている知識でも実践できることばかりなのだと気づかされます。レシピ本ではありませんが、豊富な知識とともに心がほっこりする一冊です。

【紹介者】加藤 あゆ

栄養士・管理栄養士のためのなぜ?どうして? ① (第4版)基礎栄養学

新米栄養士と物知りトマトの楽しい会話を読むだけで、栄養学の基礎知識がどんどん身につく人気シリーズの本です!全部で6巻あります。1巻は「基礎栄養学」の内容で、糖質、脂質、たんぱく質、ビタミン、ミネラルについて解説されています。読みやすく理解が深まる内容なので、栄養学初心者の1年生から国家試験対策真っただ中の4年生までオススメできる本です!

【内容】

・消化・吸収のしくみ

・エネルギーと糖質の代謝

・脂質の代謝1

・脂質の代謝2

・たんぱく質の代謝

・脂溶性ビタミン

・水溶性ビタミン

・多量ミネラル

・微量ミネラル

・エネルギーの必要量

【紹介者】国家試験対策委員会

栄養士・管理栄養士のためのなぜ?どうして?② (第4版)人体の構造と機能/臨床栄養学 1

2巻は「人体の構造と機能/臨床栄養学」の内容で、重要疾患について分かりやすく解説されています。NSTからがんの成り立ち、クローン病、肝硬変、COPDなどの重要事項が網羅されています!臨地実習で病院へ行く前などに本書でさらっと復習してみてはいかがでしょうか?

【内容】

・病院での業務って?

・栄養管理とは

・NST/栄養補給法

・嚥下のしくみ

・悪性腫瘍(がん)

・胃がん切除と術後のケア

・炎症性腸疾患

・肝臓のはたらきと肝炎

・肝硬変

・呼吸のしくみ/COPD

【紹介者】国家試験対策委員会

栄養士・管理栄養士のためのなぜ?どうして?③ (第3版)人体の構造と機能/臨床栄養学 2

3巻は「人体の構造と機能/臨床栄養学」の内容で、栄養管理が治療の一貫として重要とされる糖尿病や慢性腎臓病(CKD)をはじめ、甲状腺疾患、骨代謝、感染症といった国試頻出テーマを丁寧に解説されています!

【内容】

・1型糖尿病

・2型糖尿病の成り立ちと治療

・2型糖尿病の悪化防止

・ホルモンのはたらきと甲状腺疾患

・腎臓の構造と機能/ネフローゼ症候群

・慢性腎臓病(CKD)

・透析療法

・骨代謝とビタミン,ミネラル

・感染症

【紹介者】国家試験対策委員会

栄養士・管理栄養士のためのなぜ?どうして?④ (第3版)人体の構造と機能/臨床栄養学 3

4巻は「人体の構造と機能/臨床栄養学」の内容で、循環器疾患に加え、免疫の基礎や肥満、貧血などの重要項目を丁寧に解説されています。

【内容】

・高血圧の概要と治療

・血圧調整

・副腎の生理/クッシング症候群

・心臓のはたらき

・虚血性心疾患

・心不全

・高尿酸血症と痛風

・先天性代謝異常

・肥満症とメタボリックシンドローム

・血液の役割/貧血

・免疫の基礎

・食物アレルギー

【紹介者】国家試験対策委員会

栄養士・管理栄養士のためのなぜ?どうして?⑤ (第3版)応用栄養学

5巻は「応用栄養学」の内容で、各年代の身体的特徴と栄養管理を学ぶライフステージ栄養学に加えて、栄養管理業務にかかせない「食事摂取基準」の基礎から活用までを丁寧に解説されています。

【内容】

・食事摂取基準 総論

・エネルギー・栄養素の食事摂取基準

・食事摂取基準の活用

・月経周期

・更年期障害

・神経性やせ症

・妊娠期の生理

・妊婦の栄養管理

・新生児期~幼児期の生理と栄養

・学童期・思春期の生理と栄養

・スポーツと栄養

・加齢と変化(総論)

・老年症候群/廃用症候群

・骨粗鬆症

【紹介者】国家試験対策委員会

栄養士・管理栄養士のためのなぜ?どうして?⑥ (第3版)給食経営管理論

6巻は「給食経営管理論」に関する内容で、大量調理衛生マニュアルや栄養素量の設定、発注や在庫の管理など給食の現場で使える実践的な知識がやさしく学べます。今回の改訂で実習で求められる知識がさらに充実されました。13章「給食現場でのトラブル対応」では、実際の複数の事例から現場で生じるトラブルとその対応・予防法をストーリーで解説されています。

【内容】

・特定給食施設の定義と目的

・衛生管理

・食中毒

・大量調理のポイントと生産管理

・発注と在庫管理

・栄養・食事管理

・給食のシステムと組織・人事管理

・会計・原価管理

・品質管理とマーケティング

・学校給食

・危機管理

・給食現場でのトラブル対応

【紹介者】国家試験対策委員会

フードビジネス学科スタッフがおすすめする本

日本最初の喫茶店 : 『可否茶館』の歴史

フードビジネス学科の皆さんは日本最初の喫茶店をご存知でしょうか。今から130年前の明治時代1888年4月13日鄭永慶(てい・えいけい)が上野で開業した「可否茶館(かひさかん)」という喫茶店である。欧化主義に驕れる上流階級のみの「鹿鳴館」に対する痛烈な批判として鄭永慶は庶民の共通のサロン、知識の広場の設立を旨として日本最初の喫茶店「可否茶館」が開店させた。「可否茶館」はどんなお店だったのか。鄭永慶はどんな想いで起業にいたったのか。 経営に失敗し廃業後、「可否茶館」が蒔いた喫茶店文化の種を誰が耕し、現代に至っているのか。この本で日本の喫茶店のルーツをしっかり学んでほしいと思います。

【紹介者】吉田 洋

カフェと日本人

かつてフードビジネス学科は「カフェオーナーになろう」をキャッチフレーズに学生募集をしていた。この本を読めば日本初の喫茶店から、音楽を楽しむジャズ喫茶、スタバ、いま話題の「サードウェーブ」までの変遷をたどった、日本のカフェ文化論がよく理解できる。モーニングサービスの元祖である「一宮モーニング」と「豊橋モーニング」も紹介されている。

【紹介者】吉田 洋

ビールの歴史

古代から近代にいたる、ビールの歴史がわかりやすく解説されており、興味深く読んでいただけると思います。世界のビールについてもわかるので、大人になってビールを飲むようになったら、ぜひ参考にしていただきたい。「食の図書館」はシリーズになっていて、ビールやジン、ラムといったお酒の歴史だけでなく、様々な食材の歴史も扱っています。

【紹介者】中村 麻理

スイートチリソースレシピwithナンプラー

エスニック食材を多く取り扱うユウキ食品株式会社が監修したレシピブックです。家でエスニック料理を作るのはハードルが高いと思われがちですが、スイートチリソースを活用すると、簡単に家でエスニックパーティーができてしまいます。大学芋など、意外な料理にも!私は家でシンガポール風チキンライスに添えています。

【紹介者】中村 麻理

言語研究のためのテキストデータ処理入門

スマホで写真をインスタに投稿すれば、入力・処理・出力が一瞬で完結します。私たちは結果だけを見て満足しますが、研究や仕事では処理の中身を理解し吟味する力が欠かせません。本書は検索や表計算といった身近なツールを使い、言葉をデータとして扱う方法を学ぶ入門書です。ネーミングやコピーの分析にも直結し、卒業後も役立つ“データ処理の感覚”を育ててくれます。

【紹介者】田中 明子

「声」の言語学入門 : 私たちはいかに話し、歌うのか

私たちは声に気持ちを乗せ、相手はそれを理解します。その当たり前のやりとりの背後には、驚くほど緻密な仕組みがあります。本書は音声学の入門書であり、俳優や歌人、ラッパー、歌手、アナウンサーといった表現者との出会いを通じて、著者が感じた“学問と感性が響き合う瞬間”が描かれています。声の不思議を知れば、学生生活も社会人生活も豊かになるはず。ネーミング研究に興味がある人にも必読の一冊です。

【紹介者】田中 明子

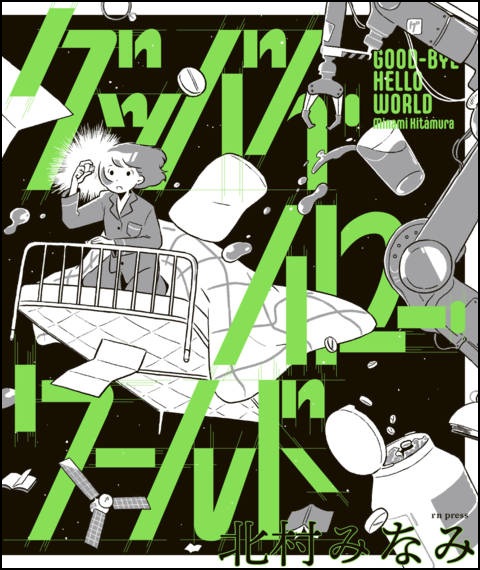

グッバイ・ハロー・ワールド

テクノロジーカルチャー誌「WIRED」で連載された7つのSF物語。AR、VR、AI、デジタル・ウェルビーイングなど、いま現実に迫る技術から想像される“少し先の未来”が描かれています。AI全盛を迎えている私たちの未来はどうなっていくのか、何を大切にしていくべきなのか、そのヒントが見つかるかもしれません。物語として楽しめるのはもちろん、デザインや表現のインスピレーションにもつながります。

【紹介者】木村 亮介

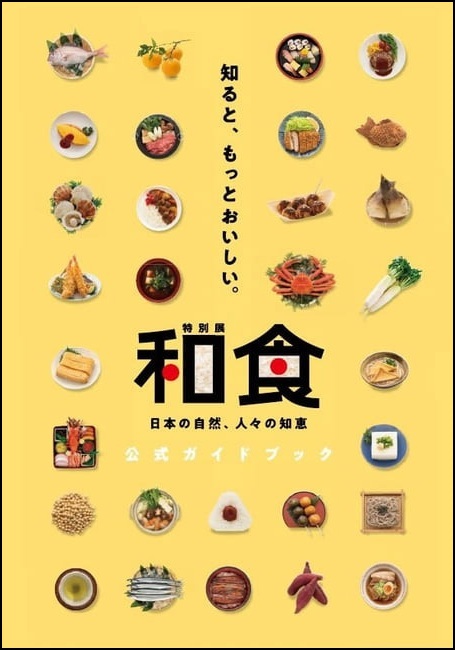

和食 : 特別展 : 日本の自然、人々の知恵 : 公式ガイドブック

「和食」がユネスコ無形文化遺産に登録されて10年。世界中でますます注目の高まる和食を、科学や歴史、文化など多角的な視点から紐解き紹介する特別展『和食』の公式ガイドブックです。「和食とは何か?」知っているようで説明しようとすると実はなかなか難しい和食。日本列島の自然が育んだ多様な食材から、人々の知恵や工夫が生み出した技術、和食は今も進化し続けています。これを読めば君も和食マスター!

【紹介者】木村 亮介

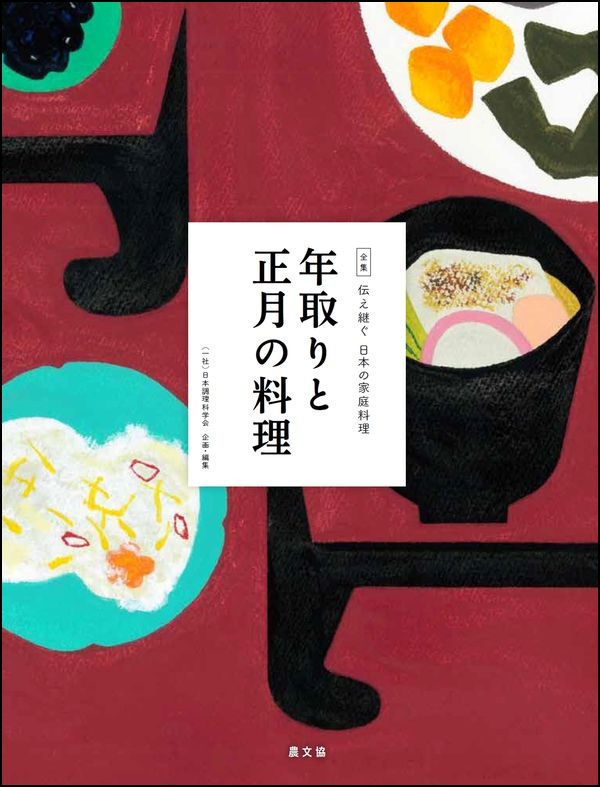

年取りと正月の料理

正月料理は私たちにとって、とても大切な食文化の一つです。雑煮やお節料理は地域によって種類や特徴が異なります。本書では、日本各地の雑煮やお節料理のレシピが掲載されています。できるだけ家庭で作りやすいようにレシピを紹介しているため、とても丁寧で分かりやすいです。食文化を継承していくためにも、自分が生まれ育った地域の正月料理だけでなく、様々な地域の正月料理を知っていただきたいです。

【紹介者】宮島 彩

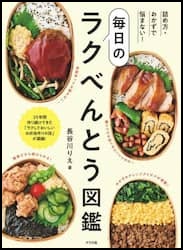

毎日のラクべんとう図鑑 : 詰め方・おかずで悩まない!

毎日のお弁当は「ラクしておいしく作りたい」という思いから、時短、手間なし、冷めてもおいしい調理のコツ等のお弁当作りの技を紹介しています。たくさんの時短レシピや調味料の配合、おかずの組合せ、詰め方のポイント等が掲載されています。お弁当の写真がたくさん載っているため、とてもおいしそうな一冊です。ぜひ手に取って、明日のお弁当の参考にしてみてください。

【紹介者】宮島 彩

タルト・タタンの夢

小さなフレンチ・レストラン、「ビストロ・パ・マル」を舞台に、そこに訪れる客たちの巻き込まれた事件や謎を美味しく素敵な料理とともに解き明かしていくお話です。料理や調理の描写が鮮明で、読みながら想像力だけでなく食欲も一緒に刺激される気がします。美味しいミステリーを読みたい方は是非に。

【紹介者】中野 愛子

物語のおやつ

童話や児童書に登場するおやつを集めたエッセイ集です。「ぐりとぐら」に登場する大きなふわふわのカステラや「鏡の国のアリス」にでてくるパンプディングなどなど。子供のころに一度は憧れた夢のおやつたちが集まっています。ページを進めるたびに、懐かしい気持ちになるかもしれません。

【紹介者】中野 愛子

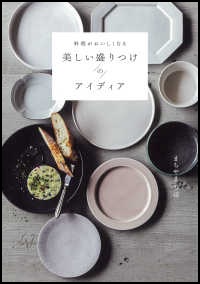

料理がおいしくなる美しい盛りつけのアイディア

フードスタイリストのまちやまちほさんの著書。盛りつけを「料理を美味しく感じさせる調味料」と捉え、家庭料理からカフェ風、スイーツまで幅広い実例を紹介しています。器の選び方や彩りの工夫、ソースのあしらい方など、視覚的なおいしさを引き出すテクニックが写真とともにわかりやすく解説されており、食の演出力を学びたい学生さんにおすすめの一冊です。

【紹介者】谷口 泉

食品物性とテクスチャー

食品のおいしさを左右する物性や食感を科学的に解説した専門書です。成分や調理加工による変化、評価法を体系的にまとめるだけでなく、乳幼児から高齢者までライフステージに応じた食感や食べやすさの工夫にも言及しています。基礎理論から応用まで幅広く学べる内容で、食品開発や調理科学を学ぶ学生さんにおすすめできる実践的な一冊です。

【紹介者】谷口 泉

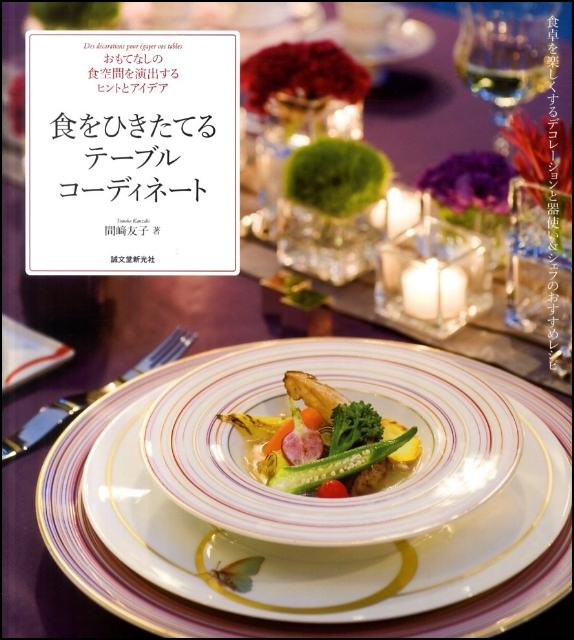

食をひきたてるテーブルコーディネート

この本は、シーン別に合わせたテーブルコーディネートの例やフランスのレイノーの器をフランスの伝統色をテーマにまとめたテーブルコーディネートの例などが沢山あります。 様々な世界の伝統的な食器を使っていたり、小物のアレンジなどもあるので、「フードコーディネート実習」や「応用フードコーディネート実習」のテーマを考える時に参考になる本だと思います。是非、読んでみてください。

【紹介者】高橋 里奈

スイーツ&料理写真のアイデア帳

この本は、料理やスイーツを美しくとるためのテクニックを、初心者からプロまで幅広い層に向けて解説した本です。「きれいな写真を撮る方法」だけでなく、「限られたスペースや時間の中で効率よく撮影する技術」にも焦点を当てて解説しています。他にも フードフォトの基礎が丁寧に解説されています。特にライティングに関する説明が多く、「自然光」と「人工光」の違い、さらには「硬い光」と「柔らかい光」の作り方など、光の扱いが写真にどのような影響を与えるのかが分かりやすく説明されています。また、ちょっとしたカメラ機材の使い方などもあるので、「カメラ基礎」や「カメラプロ」、「フードコーディネート実習」や「応用フードコーディネート実習」などの参考資料としてもとても良い本だと思います。是非、読んでみてください。

【紹介者】高橋 里奈

Sugakiya FAN BOOKおかわり!

「・・・長年スガキヤで育ってきていますので、今後、スガキヤがなくなってしまうと困るんです。」商品開発部・岡田マネージャーのこの言葉は、東海地方に住む多くの人の“心の声”でもあるだろう(岡田マネージャーには本学とのコラボ企画でもお世話になりました)。まさにこの地方の“ソフルフード”と呼べるスガキヤラーメン。現役社員のインタビューを中心に、スガキヤラーメンのリニューアルや、近年の事業の多角化について解説。コロナ禍を経て、生き残るため変貌しようとするスガキヤの“今”がわかる本。

【紹介者】渡邉 正樹

初めて語られた科学と生命と言語の秘密

かつてのポストモダンと呼ばれた知的潮流は、様々な問題を孕むものではあったものの、一部に、“文理”(文系/理系)の垣根を越えて生命や言語の謎を解き明かそうとする“志の高い”研究を生んだ。「編集工学」を提唱する松岡と、数理科学者の津田との対話は、その“志の高さ”を継承しつつ、ポストモダン批判を踏まえ、かつ、「統一原理」の追求とは違う方法で、生命と言語(そして情報)に関する議論を新たな地平へと導いていく。「ものを考える」とはどういうことか。この本から感じとってほしい。

【紹介者】渡邉 正樹

なぜ、人はスガキヤに行くとホッとするのか?

書店の店頭でひと際目立ったのが本書でした。真っ赤な背景に見慣れたラーメンの器と「スーちゃん」のキャラクター。早速手に取ってみました。1946年、太平洋戦争の終戦直後の創業から80年。東海地方のソウルフードとして親しまれてきた麺類と甘味のスガキヤです。そのストーリー戦略や独自メニュー、接客アイデアなどを興味深く読み進めます。時代と世代を超えて愛され続けるスガキヤの魅力が理解できると思います。

【紹介者】野村 好子

ブランディング

ブランドとは、企業の名称やロゴを見るだけで商品や企業について認識されるものです。企業が生き残るために欠かせないことの1つがブランディングとも言えます。ブランドという無形資産を高めるための様々なブランディングの戦略について、具体的な企業や商品等を取り上げながら理論的に、そして実務的に解説されています。多くのイラストにより大変読みやすい本となっています。

【紹介者】野村 好子

消費者と日本経済の歴史

本書は、「消費者」という言葉の使われ方に焦点を当てています。普段からよく目にする「消費者」という言葉ですが、いつ、どのような文脈で使われるようになったのでしょうか。企業が「消費者」ではなく「お客様」という言葉を使うとき、どんな意味が込められているのでしょうか。また、社会運動に関わる人びとの間では「生活者」という言葉があえて使用されることもありました。1960年代から現在に至るまでの日本経済の歩みのなかで「消費者」がどのように変化してきたのか、歴史的な視点から読み解いていきます。

【紹介者】岩橋 涼

消費社会を問いなおす

私たちの生活は、商品の購入やサービスの利用など「消費」と切り離して考えることはできません。消費や消費社会に対しては、買える者と買えない者の分断をもたらす格差といった点から批判的な見方がある一方、本書では、消費社会とは何であるかを捉え直し、消費が私たちの社会に何を実現してきたのか、実現しつつあるのかの分析を通して、消費社会の可能性を考えていきます。さらに、消費社会に対する役割という観点から、政策提言としてベーシックインカムについても検討しています。

【紹介者】岩橋 涼

テクノ封建制

東西冷戦が終結して少し経った1993年、筆者のヤニス氏は黎明期のインターネットを父のために整備していた。その時、父が彼に投げかけた疑問——インターネットは資本主義を揺るぎないものにするのか、それともインターネットこそが資本主義のアキレス腱になるのか——に答えるため、筆者はこの本を書いた。ここ数年、資本主義の変容や封建制の復活に関する類書が世界中で話題になっているが、本書もまた“新しい経済体制”の出現を論じるものである。私たちがこの先、生きていく社会はどのようなものか。筆者が論じるそれは極めて悲観的なものである。AIに管理された低賃金労働の増加、クラウド資本に従属する資本主義企業という封建的構図の固定化、一握りの富裕層に富が集中する超格差社会の到来、巨大資本のパワーが作り出す帝国の出現と民主主義の衰退などだ。筆者は言う。「この本はすでに資本主義に起きたことについて」書いている。いま世界で何が起きているのか、私たちが普段接する情報からは分からない世界の動向を知りたい方は、是非手に取ってみると良い。

【紹介者】竹内 陽介

就活の社会学

大学生の多くが経験する日本独特の風習“就活”について社会学的に実証した本である。この本はインタビュー対象者を3つの時期ごとに取材している。すなわち就活前・就活中・就活終了後だ。それによって筆者は就職活動という日本独特の移行システムが、若者たちに対して持つ意味や効果を明らかにしている。ではその意味や効果とは何か。是非手に取って確認してほしいが、ひとつだけ紹介しておくと、本人と「やりたいこと」の関係が変わっていくのである。就活とは自己分析を求め、その人に「何をしたいのか」と問う構造である。だから就活を通して学生は「やりたいこと」を(それがあたかも実在するかのように)探し、あるとき自明のものとして語り始める。そして就活終了後に…。学生たちの「やりたいこと」のゆくえが気になる方は、手に取ってじっくり読んでみることをお勧めする。

【紹介者】竹内 陽介

東洋のこころ

本書は、主に日米で活躍し「禅」を世界に広めたと言われる仏教学者/思想家の鈴木大拙による講演・随筆内容をまとめたものであり、名古屋での講演内容も含まれる。一貫して「東洋的な思想」「西洋的な思想」について述べられており、中には東洋/西洋を単純に二項対立化しすぎていると感じる人もいるだろう。しかし、哲学、文学や言語学に至るまで彼が影響を与えた学術分野は幅広く、鈴木の見解は諸分野において有用性が確認されている。

例えば、言語学を例にとって日本語と英語を比較検討しよう。日本語では「場」すなわち周囲の状況や相手との関係性が志向され、英語では「個」を中心とした言語行動をとる傾向があると言われている。日本語において話し手は「場」の一部であり、「場面全体を内からの視点で描写する」(藤井 2020)。これに対し英語では自己と「場」を分節化し、主語中心の構造をとる。川端康成の小説『雪国』の有名な冒頭文「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。」(英訳: The train came out of the long tunnel into the snow country.)にもこのことが如実に表れている。これは、西洋では「外側」にものを見るが東洋では「内側」にものを見るという鈴木の指摘に合致する。 本書で特に重要なのは、「個人の行動は個人に留まらず天下の人に影響を及ぼす」、つまり人は「個人」として完結しないという指摘である。鈴木はこれを東洋的な考え且つ自身の考えとして呈示するのだが、文化圏・学術分野を問わず必要な視座であると思われる。現在社会或いは世界のどこかで発生している問題は、同時期に存在する全ての人々、また近い/遠い未来の人々に影響を及ぼし得る。そのため国際「社会」として全員の問題と捉えなければならない。また、自分が生きている間の活動や試みが、現在或いは未来のどこかで役立つかもしれない。鈴木は何万年・何億年後の人々もまた、自分の延長であるという。その頃の人々も「自分」であると考え、「自分」が今後迎える成長や問題を考えてみてはどうだろうか。

【紹介者】木場 安莉沙

ChatGPT翻訳術 : 新AI時代の超英語スキルブック

本書は翻訳学の専門家である著者が、Chat GPTを英語翻訳に活用する方法について親しみやすい語り口で手解きを行うものである。Chapter1, 2では、機械翻訳と大規模言語モデルとの違いや、命題・モダリティといった概念など、翻訳の大前提となる知識について説明される。Chatper3ではプロンプト(指示文)の作成方法、翻訳エラーの確認の仕方などについて更に詳述される。Chapter4ではビジネスメールやプレゼンの原稿を題材とし、例を用いながらステップバイステップで訳文の作り方が説明されるので、参照しながら実際にChat GPTでの翻訳に慣れていくことができる。Chapter5ではAIと英語学習の今後の展望について筆者が概論を述べ、締め括られる。学科を問わず課題やメールの作成に役立つ一冊であることは間違いないが、実際にChat GPTやその他生成AIを使用する際は、倫理上の注意に重々気を付けて活用してほしい。

【紹介者】木場 安莉沙

老いはのどからやってくる : 誤嚥も遠ざける!長生きのどのつくり方

フリーのアナウンサーの100歳間際の父親が体調不良で入院し、退院した際に、父親の活舌が悪くなっていることに気づいた。一連の発声練習をプログラム化し午前、午後に父親に実践させところ、1月で入院前の日常生活を取り戻した。その後、老年内科の医師と話しているうちに、この発声プログラムが、“ごっくん”と呑み込めず、誤嚥性肺炎を起こしやすい老人のリハビリテーションに有効であることが分かった。誤嚥性肺炎とは、本来胃に向かう咀嚼後の食べ物などが食道ではなく、誤って気管に入り、肺に落ちることが原因で引き起こされる。若い人は このような時、無意識のうちに“むせ反射”をすることで異物を吐き出し誤嚥せず済むが、高齢者はこの反射がないため、誤嚥を引き起こす。本書は、嚥下障害の老人の健康維持のため、医療機関に頼らずに家族ができる簡易なリハビリテーションについて具体的に記述している。また、家族が協力し、口腔の衛生管理を進め、周りとのコミュニケーションを保つことの重要にも触れている。

【紹介者】内田 英伸

嚥下障害食のつくりかた

スマイルケア識別マーク(赤マーク)や特別用途食品マーク(嚥下困難者用食品)のついたゼリー食品は栄養価が高くても、プラスチックカップやレトルト包装材に入っており、おいしく見えない。病院、介護施設のスタッフは忙しく、食事時間帯も限られるため、嚥下障害のある老人の食事には、家族の介護が重要になる。しかしながら、食が細くなり、体重が減り始めるのを目の当たりにすると、どうしてよいのやらと思案にくれてしまう。その際、本書がとても役に立つ。健常者用のお惣菜、薬局等で購入したレトルト加工食品を持参、病室でミルサーや電子レンジを使い、短時間で嚥下困難食に加工するとよい。見た目は違っても、家族と同じおかずを食べることで、老人は食べる意思を持ち続ける。体の筋肉が減らないようタンパク質を多く含む魚介類、肉類、卵類、大豆を食べさせるにはどうしたらよいのか?本書は食材ごとメニューを分類しており、持参した食材ごとに、簡便な加工方法が参照できる。また、どのように皿に盛り付けると、色や形の見栄えが良くなるのか写真で示されている。本書のさらに良いところは、長い間、老人介護をする家族に寄り添う著者の気遣いが読み取れるところにある。中枢神経障害(例えば、アルツハイマー病など)により嚥下に関わる筋肉の協調的な機能が不能になること、誤飲する可能性のある唾液の衛生に関わるため口腔ケアが重要であること、嚥下障害が進行した後、経管栄養方法がどのように処置されるについて解説されている。本書を読むことで家族が遭遇するもろもろの未知について、事前に情報提供がなされ、介護する家族の心の準備がなされるよう配慮がなされている。

【紹介者】内田 英伸

進撃のドンキ : 知られざる巨大企業の深淵なる経営

「ドン・キホーテ」を初めて知った時には、「泥棒市場」「圧迫陳列」「やんちゃな会社」「ヤンキーの溜まり場」「行政からの指導が絶えない店」というイメージで、到底チェーンストアとしての拡大する未来はないなと感じたものです。あれから30年、年商2億円の小売業第4位!(ユニクロの次)Z世代に圧倒的な人気の「ドン・キホーテ」その意図された経営を垣間見てください。

【紹介者】河木 智規

「無印のカレー」はなぜ売れたのか? : 食品ビジネスで成功する思考と仕組み

料理人であり、大学の客員教授でもある「産業フードプロデュ―サー」である著者が「無印良品」の商品づくりに携わった経験をもとに、商品開発の現場での大切なことを教えてくれている書。無印ベストセラーの「バターチキン」の開発でインドへ視察するところから、改良に改良の重ねて現在の商品となるまでのくだりは圧巻。将来、食の商品開発を志す人には必読の書。

【紹介者】河木 智規

セブン&アイ解体へのカウントダウン

「カナダのコンビニ大手がセブン&アイに買収提案」(2024.8)というニュースを記憶に留めている人も多いと思います。これに対し、セブンアンドアイグループは不採算の「そごう・西武(百貨店事業)」と「イトーヨーカ堂(総合スーパー事業)」を売却し、コンビニエンスに特化するシナリオで対抗してきました。本書にはその舞台裏や流通業の人間関係が克明に記されています。いったん矛先を収めた形ながら、いつも利用しているコンビニが外国の企業になっていたなんてことはありそうです。流通を目指す人にはぜひ読んでおいて欲しい。

【紹介者】河木 智規

クラフトビールの醸造職人の女性を主人公にしたミステリ小説です。ビールといえば、食品学では「麦芽とホップと水で作る単行複発酵酒」程度のことしか習いませんが、実際のビールにはIPAとかドルトムンダーとか、多くのバリエーションがあります。さらに、クラフトビールともなればさまざまなフレーバーも付きます。まさかあんなものまでビールの香り付けに!?と思うようなものも登場するかもしれませんし、ビールに合う料理・メニューの開発や、ビールを使ったスイーツメニューなども登場します。ビールは苦いから好きじゃない」という人ほど読んでみて欲しいです。いったいどんな味がするのか想像しながら読むと楽しいと思います。

【紹介者】堤 浩一

食の安全の落とし穴 : 最強の専門家13人が解き明かす真実

この本は、最近注目されている13のハザードについて、リスクがどの程度であるのかを、その道の専門家との対談形式でまとめた本です。「食品添加物」「アニサキス」など多くの人が聞いたことのあるであろう「食の安全」に関するキーワードについて、多くの人が聞いたことがあるであろう言説が正しいのかどうか、科学の視点から冷静かつフラットに議論されています。さて、自分の抱えている印象と同じでしょうか?異なるでしょうか?比較しながら読み進めていくと、思考が磨かれていくと思います。「食の”安全”をどう考えるべきなのか」という食品衛生学の根本的な考え方を集中的に学べますので、復習の手始めとしても最適だと思います。

【紹介者】堤 浩一

科学が暴く「食べてはいけない」の嘘

食品学や栄養学、食品衛生学など食に関する学問をきちんと学んだ人は、「なぜそのように言われるのか」を理解していると思いますし、「実はそこまで気にしなくても良い」ことも理解していると思います。この本でやられているように徹底して調べ抜くことはしないまでも、ある食品が安全だとか危険だとか、体に良いとか悪いとか、そんな言説を耳にした時に、大学で食に関して専門的に学んだ者としてどう考えるべきか、この本を読みながらあらためて考えてみるのも良い経験になると思います。

【紹介者】堤 浩一

情報メディア学科スタッフがおすすめする本

よくわかる最新映像サウンドデザインの基本 : 映像メディアの音づくりが包括的にわかる!

まず、この書名から誤解が生じないように説明します。一見すると、「映像・サウンド・デザイン」と、まるで情報メディア学科のコース名のようにも見えますが、実はそうではなく、この本は「映像のためのサウンドデザイン」ということで、映像制作をするときに使う音の話です。昨今、映像投稿サイトが人気であることもあり、映像制作が盛んに行われていますが、映像作品には音や音楽がつきもので、それをどうやって付けたらいいか、ということについては、あまり情報がありません。そんな中、音と映像の相互関係などについて専門的に研究している著者が、専門外の人でもわかるようにやさしく解説しているのが本書です。映像における音は、大きく分けて効果音とBGMになりますが、本書では、その両方についてとても詳しく解説しています。著者の研究によるオリジナルな知見もあり、大変参考になる書物としておすすめいたします。

【紹介者】吉田 友敬

響きをみがく : 音響設計家豊田泰久の仕事

本書に登場する豊田泰久氏は、日本を代表するコンサートホール、サントリーホールの設計に携わった、世界で活躍する第一人者の音響設計家です。サントリーホールは東京にある音楽専用ホールで、その音響は世界でも高く評価されています。本書はそんな豊田氏の伝記のようでもあり、一人の人間が究極の音響設計をするとはどういうことなのか、特にその人間的な側面を知ることができる貴重な一冊です。また、豊田氏と多くの世界的に有名な指揮者たちとの交流も本書の見物です。ホールの音響に興味がある人で、また、オーケストラや指揮者に興味のある人にとっても有益な本と言えるでしょう。

【紹介者】吉田 友敬

生きのびるためのデザイン

原書であるDesign for the Real World: Human Ecology and Social Changeは1971年に執筆されているので、かれこれ刊行から半世紀以上に読み継がれている本ということになる。このころからすでに「デザイン思考」という概念が登場していることに驚きを隠せない。あらためて読み直してみると、具体的事例という点ではところどころ古めかしいが、しかし、デザインがなすべき仕事やデザイナーが身につけるべき鋭敏さや洞察力のあり方についての思想はまるで古びていない。昨今のビジネス書のコーナーに並べられているようなデザイン思考の解説本など比ではない。

発表から50年が経過したいま、資本主義社会は経済格差をさらに拡大しつつ、人類を含む生態系をいよいよ危機に晒している。それでもデザインを希望の営みとするために、まずこの本を読んでもらいたい。

【紹介者】青山 太郎

パレスチナ詩集

詩を、それも外国語で書かれた詩の意味するところを正確に理解するというのはそもそもとても難しい。しかし、この文庫本に収録されているいくつもの詩を読んでいると、直感的に、残酷な現実に対して抵抗しようとする切実さと、膨大な文学教養に裏打ちされた世界の圧倒的広がりが感じられ、嘆息しか出ない。巻末にある四方田犬彦による解説も、短い文章で第二次世界大戦後のパレスチナ問題を概観しており、貴重なテクストである。

【紹介者】青山 太郎

イスラエルとパレスチナ : ユダヤ教は植民地支配を拒絶する

イスラエルという国家を成立させている「シオニズム」(Zionism)という思想がいかに本来のユダヤ教から離れてしまったものであり、パレスチナでの民族浄化、大量虐殺を推し進める原因になっているかを端的に論じている。短いながらも知的で濃密な文章。やや予備知識を要する面もあるが、訳者あとがきと訳註が十分に補ってくれているので、焦らず読めば決して難解というわけではなく、明瞭なパースペクティブを提供してくれる一冊である。

【紹介者】青山 太郎

報道しないメディア : ジャニーズ性加害問題をめぐって

2019年に亡くなったジャニー喜多川による生前の性加害問題。2023年になってメディアで大々的に報道されるようになったが、じつは1980年代には既に告発され、2004年に最高裁判決でその事実は確定していた。しかし、当時の多くのメディアは事件を黙殺し、この問題を報じてこなかった。本書はなぜそうした事態が生じたかを問いながら、簡潔明瞭に、日本のマスメディアの問題を指摘している。

特に第二部の前半で、なぜメディアが社会において特権的な地位を占めているか、そしてその責務を果たさなければならない理由を判例にもとづいて書いているところがいかにも法律家の手による著書らしく、素晴らしい。

【紹介者】青山 太郎

女性から虐待されている男性へ

男性が女性を、ではなく、女性が男性を虐待する、という問題。考えてみれば十分に起こりうることであるはずなのに、いまいち想像しづらいと思ってしまうのはおそらくジェンダー・バイアスのせいだろう。また「男らしさ」に囚われてしまうがために、被害を受けている男性が問題解決や相談を避けることもあり、その実態は見えにくいと言われる。さらにいえば、そうした被害を深刻化する要因となっている「男性性」の呪縛のようなものについては私自身も思い当たる節がいくつもある。

本書は、具体的な事例に基づき、どのように虐待や支配がなされているか、そうした被害/加害のふるまいを説得力あるかたちで分析している。分厚いので一瞬怯むかもしれないが、文章自体はとても平易で読みやすい。恋愛や家族のあり方に悩みをもつ人にはぜひ読んでもらいたい。

【紹介者】青山 太郎

修理する権利:使いつづける自由へ

「修理する権利」とは、パソコンやスマートフォン、あるいは自動車や農機具などのプロダクトを消費者自身が修理できるようにする権利のことをいう。2010年代初頭に米国や欧州で広がり始めた「修理する権利」運動は、メーカーが修理に必要な情報を「知的財産」として囲い込み、消費者が自らプロダクトを修理することを制限していることに対する反発から生まれた。また、「修理する権利」運動の高まりの背景には、世界の電子廃棄物が急速に増加し、環境汚染や気候変動の原因のひとつとなっていることがある。

本書は、こうした状況を具体的かつ舌鋒鋭く記述している。巨大IT企業に踊らされることなく、人類の未来のために、ユーザとして、あるいはデザイナーとして、どんな選択が可能であるかを考えるための良書である。

【紹介者】青山 太郎

Processingで作って学ぶ、コンピュータシミュレーション入門

この本は、大学院の講義「モデル化とシミュレーション」の後半であるシミュレーションの参考図書です。大学院の講義はシミュレーションの雰囲気を味わってもらうため、シミュレーションの概略と少しのプログラム・コード変更と実行によって進めていきます。シミュレーションの内容に興味を持って、自分でシミュレーションを学びたいと思った場合、この本を手に取ってみてください。プログラム実行のための環境作りから丁寧に解説されています。また、大学院の講義では触れていないトピックスもありますので、興味があるトピックスについては、プログラム・コードを実行して理解を深めてください。この本の付録では、シミュレーションを行うための数学について、コメントがあります。シミュレーションを深く学んでみたいと思った場合、次にその基となった数学の枠組みについて知ることが大切です。それが修士課程の成果につながります。

【紹介者】本多 一彦

数理でひもとくAI技術の深化: ボルツマンマシンとたどる最先端への道

「修理する権利」とは、パソコンやスマートフォン、あるいは自動車や農機具などのプロダクトを消費者自身が修理できるようにする権利のことをいう。2010年代初頭に米国や欧州で広がり始めた「修理する権利」運動は、メーカーが修理に必要な情報を「知的財産」として囲い込み、消費者が自らプロダクトを修理することを制限していることに対する反発から生まれた。また、「修理する権利」運動の高まりの背景には、世界の電子廃棄物が急速に増加し、環境汚染や気候変動の原因のひとつとなっていることがある。

本書は、こうした状況を具体的かつ舌鋒鋭く記述している。巨大IT企業に踊らされることなく、人類の未来のために、ユーザとして、あるいはデザイナーとして、どんな選択が可能であるかを考えるための良書である。

【紹介者】本多 一彦

誰のためのデザイン?: 認知科学者のデザイン原論

「このUI、なんでこんなにややこしいの?」と思ったことがある人に。

この本は、認知心理学をベースに、「使いやすさとは何か」を考えるデザインの定番書です。注意・記憶・行動の仕組みから、「人にやさしいデザイン」を学べます。プロダクトだけでなく、UI・情報設計にも通じる基本が詰まっています。

【紹介者】朴 永孝

インタフェースデザインの心理学:ウェブやアプリに新たな視点をもたらす100の指針

ちょっとした「見え方」「並び方」の違いが、使いやすさを大きく変える。

この本では、人がどんなふうに文字やボタン、情報を目で追うのかなど、デザインに役立つ「人の認知の仕組み」を、やさしい言葉と例で教えてくれます。「なんとなく」で作っていた画面やレイアウトに、自信が持てるようになる一冊です。

【紹介者】朴 永孝

うかる!基本情報技術者~福嶋先生の集中ゼミ~<2024年版科目B・アルゴリズム編>

名古屋文理大学情報メディア学科では、経済産業大臣から合格証書が発行される「基本情報技術者試験」の一部試験免除(A試験)が認定され、2025年で4年目を迎えている。免除にあたっては、2年次に配当された指定5科目の履修と単位取得の上、学内で実施する修了試験に合格する必要があるが、これに合格すると、本試験ではB試験の合格だけで、合格することができるおいしい制度である。

しかも、免除制度の認定を受けている大学は全国的に見てもあまり多くないので、本学の学生の皆さんには、ぜひ合格を目指してほしい。そのためには多数の模擬問題を解く必要がある。

2年次に修了試験まで使用する指定教科書と共に、B試験に向けては本書を活用してみてはどうだろか。

【紹介者】世良 清

知的財産法

2025年、名古屋文理大学に大学院が初めて設置され、「知的財産権と研究倫理」の講義を担当した。本書は、その副読本として推薦した文献の1冊である。

書名に「知的財産法」とあるが、そのような法律はなく、「知的財産基本法」からはじまり、「特許法」「実用新案法」「意匠法」「商標法」といった産業財産権と、さらには「著作権法」や「種苗法」などの知的財産権を束にして「知的財産法」と呼んでいる。これだけ説明しても、「難しい」とか「分かりにくい」といった声が聞こえてきそうだが、本書は、弁護士でもある角田正芳が中心となって過不足なく丁寧に解説しており、同氏は日本知財学会知財教育分科会の幹事としても知財教育の推進役でもあり、知的財産の学修においては、同氏が編集されている「知財六法」とともに、手元に置いておきたい本である。

【紹介者】世良 清

楽しくてためになるPython入門~基本から生成AIまで、サンプルコードがたくさん!~

プログラミングの初心者の方に向けて、プログラミング言語「Python」を使って作成できる様々なプログラムを解説する一冊です。ChatGPTの活用法も紹介されており、実践的かつ楽しくスキルを身につけられます。記述が分かりやすく、作例も工夫されていて図も豊富です。初心者にも理解しやすく、画像処理の基礎が学べる点が魅力です。

【紹介者】周 欣欣

Flutterで始めるはじめてのモバイルアプリ開発~作って試してを繰り返して開発の要点を学ぶ~

Flutterは、Googleが開発したオープンソースのUIフレームワークです。このフレームワークを使用することで、モバイルアプリ(iOS・Android)、Webアプリ、さらにはデスクトップアプリを、単一のコードベースで開発することが可能です。Flutterの開発には、Googleが提供するDartというプログラミング言語が使用されます。Dartは、シンプルな構文と高速な実行速度を備えており、特にUI設計に強みを持つ言語です。本書は、FlutterやDartが初めての方にも非常にわかりやすく書かれています。取り扱っている内容は基本的なものに絞られています。Dartの各種文法については、結果を出力するサンプルプログラムが用意されており、FlutterのさまざまなWidgetについても、サンプルアプリの作成まで丁寧に解説されています。初心者向けの入門書として最適だと思います。

【紹介者】周 欣欣

ゼロから学ぶFlutterアプリ開発~いちばんやさしい「Flutter」の本~

本書は、YouTubeチャンネル「Flutter大学」で公開されている内容をもとに書籍化されたものです。

【書籍の特徴】

■対象読者:プログラミング未経験者、Flutter初心者、

エンジニア1〜2年目の方

■構成 : • 第1章:アプリ開発の概要とFlutterの紹介

• 第2章:開発環境の構築(macOS/Windows)

• 第3章:Flutterの基本的な画面作成

• 第4章:Dart言語の基礎文法

• 第5章:実践的な「じゃんけんアプリ」の開発

Flutter未経験者でも、実際に手を動かしながら学習できる構成となっており、挫折しにくい工夫が随所に施されています。

【紹介者】周 欣欣

React~プロフェッショナルWebプログラミング~

Reactは、Meta(Facebook)社が開発したJavaScriptライブラリで、現在非常に高い人気と注目を集めています。本書は、最新のReact 19に対応した実践的な入門書であり、Web開発における標準的な技術習得を目指す学生に最適です。Viteによる開発環境構築から始まり、コンポーネント、ステート管理、副作用、メモ化などReactの基本を体系的に学べる構成となっています。さらに、TODOアプリの開発を通じてSPA構築の流れを理解し、Next.jsにも触れることで、現場で求められるスキルを段階的に身につけることができます。JavaScriptの基礎を習得した学生が、次のステップとしてReactを学ぶ際の教材として非常に有用であるため推薦いたします。

【紹介者】周 欣欣

アメリカの中学生が学んでいる14歳からのプログラミング

本書は、アメリカの中学生向けに開発されたプログラミング入門書でありながら、コンピュータの仕組みからScratch・Python・Web開発までを網羅した内容で、大学生の初学者にも非常に有用です。オールカラーのイラストと手書きノート風のデザインにより、視覚的に理解しやすく、プログラミングの概念やアルゴリズムの基礎を楽しく学ぶことができます。プログラミングに苦手意識を持つ学生や、情報科目の基礎を補いたい学生にとって、「知的冒険の第一歩」となる一冊として、大学図書館への導入を強く推薦いたします。

【紹介者】周 欣欣

p5.jsプログラミングガイド

p5.jsは、Processingのオンライン版とも言えるJavaScriptライブラリです。JavaScriptを使って図形などを描画することができ、視覚的な表現に適しています。Processingを学んだ学生にとっては、p5.jsの構文や考え方が似ているため、理解しやすくスムーズに習得できると思われます。また、p5.jsはJavaScriptで記述されるため、描画した図形などをWebページ上で直接表示・共有することが可能です。

【紹介者】周 欣欣