健康栄養学科スタッフがおすすめする本

めざせ!ムショラン:三ツ星刑務所栄養士、今日も受刑者とクサくないメシ作ります

「ムショめし」(刑務所の給食)の本です。著者は愛知県の岡崎医療刑務所に勤務している現役の管理栄養士です。刑務所の給食は受刑者が大量調理をしますが、調理初心者がほとんどなので、コロッケを爆発させたり、調味料をダマにしたり「調理初心者あるある」や「大量調理あるある」のエピソードが満載です。でもしっかり調理科学的な説明つきで解決法が書かれています。刑務所ならではの独特な制約があるので、こんな大量調理現場もあるんだな、工夫って大切だなと思う一冊です。「獄旨ドーナツ」などのレシピも掲載。

【紹介者】後藤 千穂

もうじきたべられるぼく

「ぼくはうしだから もうじきたべられるのだそうだ」から始まる1頭の子牛の絵本。運命を受け入れた「ぼく」は最後にある人に会いに行きます。静かで優しくて、切ないけれど大切な、いのちと食育のお話しです。

【紹介者】後藤 千穂

なんでもホルモン:最強の体内物質が人生を変える

世界初のホルモンの発見は、日本人生化学者らによるアドレナリンの発見といわれる。そんなホルモンは、日頃から多種多様な名前を耳にする。特に健康にかかわる人にとっては、それぞれのホルモンの働きは大変重要である。本書は、健康の維持・増進や生活習慣病の予防に関わる身近なホルモンの働きについて、面白いエピソードなどを交えて詳しく教えてくれる一冊である。

【紹介者】國友 宏渉

あいちのおかず

愛知県のお母さんたちが伝えていきたい「愛知県の伝承料理」や「食材」が詰まった1冊。愛知県が誇る郷土の食材や料理を改めて知り、学ぶことが出来る本であり、春夏秋冬、愛知県各地で収穫される野菜や魚だけではなく、各地の食文化を紀行にし豊富に掲載されています。当たり前だと思っていたけど、実は知らなかった料理や食材、食文化など、この本を見て知り学び、そして伝えていってください。

【紹介者】三宮 章香

栄養素キャラクター図鑑:たべることがめちゃくちゃ楽しくなる!

子どもに親しみやすいキャラクターを用いて、栄養素の働き、含まれる食材、組み合わせの良い栄養素が初心者の方にもわかりやすい説明とイラストで書かれています。子どもから大人まで「栄養素」について楽しんで読むことができ、栄養の知識を養いながら今後の生活に活かすことができる本だと思います。

【紹介者】高橋 侑生

世界の発酵食をフィールドワークする

本書には世界各地で発酵食をテーマに調査・研究を行うフィールドワーカーの渾身のレポートが沢山載っています!主にアジアやアフリカの発酵食が紹介されており、酒を主食にするネパールとエチオピアの人びとの暮らしや茶を漬物として食べる タイの「噛み茶」文化など日本では馴染みのない発酵食品や食文化に触れることができます。本書でぜひ発酵食品の多様な世界を感じてみてください。

【紹介者】服部 茉優

JA全農が炊いた!「日本一うまいお米の食べ方」大全

世界に誇る日本のお米を味わい尽くす、TKG(卵かけごはん)や納豆ごはんの100倍おいしいアレンジ、がっつりジャンクなのっけ飯、チャーハン、ライスオムレツ、炊き込みごはん、おにぎり、すし、かゆ、もちや米粉のおやつまで、すぐに作れて幸せになれるお米レシピ198品が紹介されています。普段食べているご飯のレパートリーを増やしてみませんか?

【紹介者】山田 直子

八百屋の野菜採集記:「見る・知る・食べる」で楽しむ旬野菜とレシピ

昼は八百屋、夜は居酒屋を営む店主が野菜の魅力を伝えてくれます。珍しい野菜の紹介から試したくなるレシピ、美しい野菜の写真、思わずクスッとなる文章にどんどん引き込まれます。料理本や写真集、エッセイ、どれか一つには分類しがたい玉手箱のような一冊です。読み終わったらどんな野菜たちを使って、どんな調理をしようか冒険したくなる気持ちにさせてくれます。

【紹介者】山田 瑞希

JA全農が炊いた!「日本一うまいお米の食べ方」大全

営業事務の女性が毎回いろいろなものをドカ食いするマンガ。食欲に忠実にエネルギーを過剰摂取して高血糖と満腹感で“至る”までが一連の流れ。食べるのは、ジャンクフードだけでなく自分で料理したものもある。ついつい食べてしまう人の心理というか(屁)理屈が描かれている。『孤独のグルメ』とは別角度のグルメマンガというかギャグマンガ(人によってはホラーマンガ?)。

【紹介者】髙橋 圭

フードビジネス学科スタッフがおすすめする本

13歳からの経営の教科書

経営とは何か。将来、株式会社の経営者になったときに必要な学問と思うかもしれない。しかし、経営は全ての組織に必要なもので、その組織には株式会社もあれば大学や役所などもある。また、私たちは自分の人生を経営している。何かやりたいことがあれば目標を立てて、計画をして、誰かと一緒に経営していかなければ実現できない。筆者は組織の経営のみならず自分の人生は自分で経営することを読者に伝えている。この本で経営を身近に感じてください。

【紹介者】吉田 洋

注文の多い料理店で学ぶ収益認識会計

本書は山猫軒を舞台にストリー仕立てで一話ごとに収益認識に関する会計処理を解説している。例えば、割引クーポン券や無料券をたくさん配ればお客は増えるが、売上高はあまり増えず原価がかかり、利益が伸び悩む原因になる。コース料理を注文したお客に2,000円のクッキーをセットにして販売した場合、受け取った対価を、定価の比率に基づいてコース料理とクッキーの売上高に分割するなどである。本格的に企業会計を学びたい学生にお勧めします。

【紹介者】吉田 洋

絵本うたうからだのふしぎ

私たちの話したことばは、なぜ離れたところにいる人の耳にとどくのでしょう?大学生のみなさんは、この問いの答えが「空気があるから」だということを知っていると思います。それでは、この「空気」はどうやって「いろいろな声」になるのでしょう?この絵本は、主人公の「空気」が人のからだに入ってから「すてきな歌声」になるまでの物語です。世界には7000もの言語があると言われています。いろいろな言語があるように、世界にはいろいろな歌があります。これから先もみなさんは、話し、歌うことがたくさんあるでしょう。当たり前のように自分の周りにある「空気」が自分自身の「声」となるまでのしくみを学んでみませんか?声優の山寺宏一さんも推薦するこの絵本をぜひ手にとってみてくださいね!

【紹介者】田中 明子

言語沼:言語オタクが友達に700日間語り続けて引きずり込んだ

登録者数18万人の人気YouTubeチャンネル「ゆる言語学ラジオ」の二人が書き下ろした初めての書籍です。YouTubeで語ったこととは違うことを書きたかった!という本なので、いつも動画を見ているという学生さんも、ぜひ書籍にも手を伸ばしてくださいね。もちろん、みなさんを待っているのはさらに深い「沼」です。「カエル」→「毒ガエル」なのに「トカゲ」→「毒ドカゲ」にならないのはなぜ?街で知らない人に「あのー、ちょっといいですか?」と話しかけられるのはOKなのに、「えーっと、ちょっといいですか?」と話しかけられたらイラっとくるのはなぜ?「ヘリコプターで山に登った」はいいけれど、「ヘリコプターで山を登った」はなんかヘンなのはなぜ?日本語が母語ではない学生さんには覚えるのが難しいし、日本語のネイティブスピーカーである学生さんには説明するのが難しい。ふだん話しているときには考えてみることもないような問いに気づいてしまったあとは…さらなる沼にはまりましょう!

【紹介者】田中 明子

いまさら聞けない箸の持ち方レッスン

箸は日本の食文化においてとても大事なものです。近年では、大人でも箸を正しく美しく持てない人が増えています。この本は、大人になっていまさら聞けない箸の正しく美しい持ち方をさまざまな食事を例に写真付きで解説しているため、とても分かりやすいです。基本である箸の選び方や箸のトレーニング方法、箸を持つときの姿勢なども掲載しています。社会に出ると人前で箸を扱うシーンが学生時代よりも増えることがあるため、箸の扱い方や食事のルールについてもこの本を読んで確認してみてください。箸が苦手な人はもちろん、すでに箸を正しく扱えている人にも読んでほしい1冊です。

【紹介者】宮島 彩

入門世界一やさしいはちみつの教科書

はちみつは甘くておいしいだけではなく、美容や健康にも効果のある食品です。本書ではそんなはちみつの歴史やはちみつの扱い方について分かりやすく解説しています。はちみつの選び方やはちみつが持つ作用、はちみつを使ったドリンクや料理のレシピ、はちみつを使ったスキンケア方法などが載っています。美容や健康に悩みや不安がある人にはぜひはちみつと一緒に手に取っていただきたい1冊です。

【紹介者】宮島 彩

静物写真のルールブック

写真を撮ることが好きな人に、おすすめしたい一冊です。自分のなんとなくの感覚で撮影するより、本書に掲載されている構図法に沿って、スタイリングしてから撮影をしてみてください。構図法は10パターンも紹介されているので、すべての方法を試した後は、きっとスタイリング上手になっているはずです!その他にも、カメラの操作、ライティング方法等の説明が丁寧にわかりやすく書かれています。

【紹介者】谷口 泉

リサーチのはじめかた : 「きみの問い」を見つけ、育て、伝える方法

やりたいことが分からない」「何から始めて良いか分からない」というのは、誰もがぶつかったことのある壁だと思います。この本は、タイトルどおり「研究するには、まず何からやり始めれば良いのか」を演習形式で学び進めていく本ですが、「自分は何に興味を持っているのか」という広く浅いところから始めるので、研究以外の分野にも応用可能です。たとえば就職活動やアート・デザインにも。「興味のあること」を慎重かつ詳細に浮き彫りにしていくので、あらゆる先入観を排し「ほんとうの自分に気づく」ための本ともいえると思います。研究に限らず、「自分が今本当にやりたいこと」を知りたい人にお薦めです。

【紹介者】堤 浩一

学生を思考にいざなうレポート課題

「あの先生はあなぜこんな課題を出したんだろうか?」「こんなことやって何の意味があるんだろうか?」なんて疑問を持ったことは無いでしょうか?

この本は本来、大学教員向けに「どのようなレポート課題を出すのが良いのか」、そして「そのためにどのような授業内容にすれば良いのか」を紹介している本です。が、裏を返せば、大学教員が何を意図して授業をしたり、課題を出したりしているかということが察せる本でもあるということです。攻略法も分かるかもしれません。

大学の授業を少しディープに楽しんでみたい人にお薦めです。

【紹介者】堤 浩一

おしゃべりオコジョと秘密のアフタヌーンティー : 霧摘み紅茶と日向夏のタルト〜冬毛のオーナーを添えて〜

職を失い途方に暮れる主人公がたどり着いたのは、人語を操るあざとかわいいオコジョさんがオーナーを務める英国喫茶だった!?

個性豊かな仲間やお客たちと付き合う中で、主人公が自分のやれること、やりたいことに気づいていく物語です。紅茶やスイーツに関する雑学がたくさん登場しますので、興味のある方にお薦めです。一部、食品学や調理学の復習にもなると思います。

作中には同じ作家による他作品の登場人物も出てきますので、そのキャラクターが登場する巻も1つお付けします。こちらはシリーズ第4巻なので、興味があれば1~3巻も読んでみて下さい。

【紹介者】堤 浩一

寄り添う力

マーケティングの分野で、新たな地平を切り開いてきた著者がたどり着いたのは「寄り添う力」であった。ライバルや取引先、流行といった思惑通りに動いてくれない存在を相手とするマーケティング。そこでは、まず現場に赴き「相手に寄り添う」姿勢が肝心だという。すると、そこには新たな現実が生まれ、自分自身が変化する。結果、かけがえのない気づきを得られるとともに、創造性が発動する。マーケティングを全く新たな視点で問い直す挑戦の書。

【紹介者】渡邉 正樹

はじめてでもわかる量子論

たぶん、はじめてだとわからない。文中、全ての漢字にフリガナは付く。だが、量子論の世界は、我々の日常的な感覚からはかけ離れている。「光は波と粒子の性質を合わせもつ」「一つの物体は同じ時刻に複数の場所に存在できる」・・・?現代物理学の基本かと思いきや、「量子論は重力だけはあつかえない」・・・?こういった説明に、SNS上で異を唱える物理学者もいる・・・。なんだかよくわからない、ということだけは、はじめてでもわかる不思議な入門書。

【紹介者】渡邉 正樹

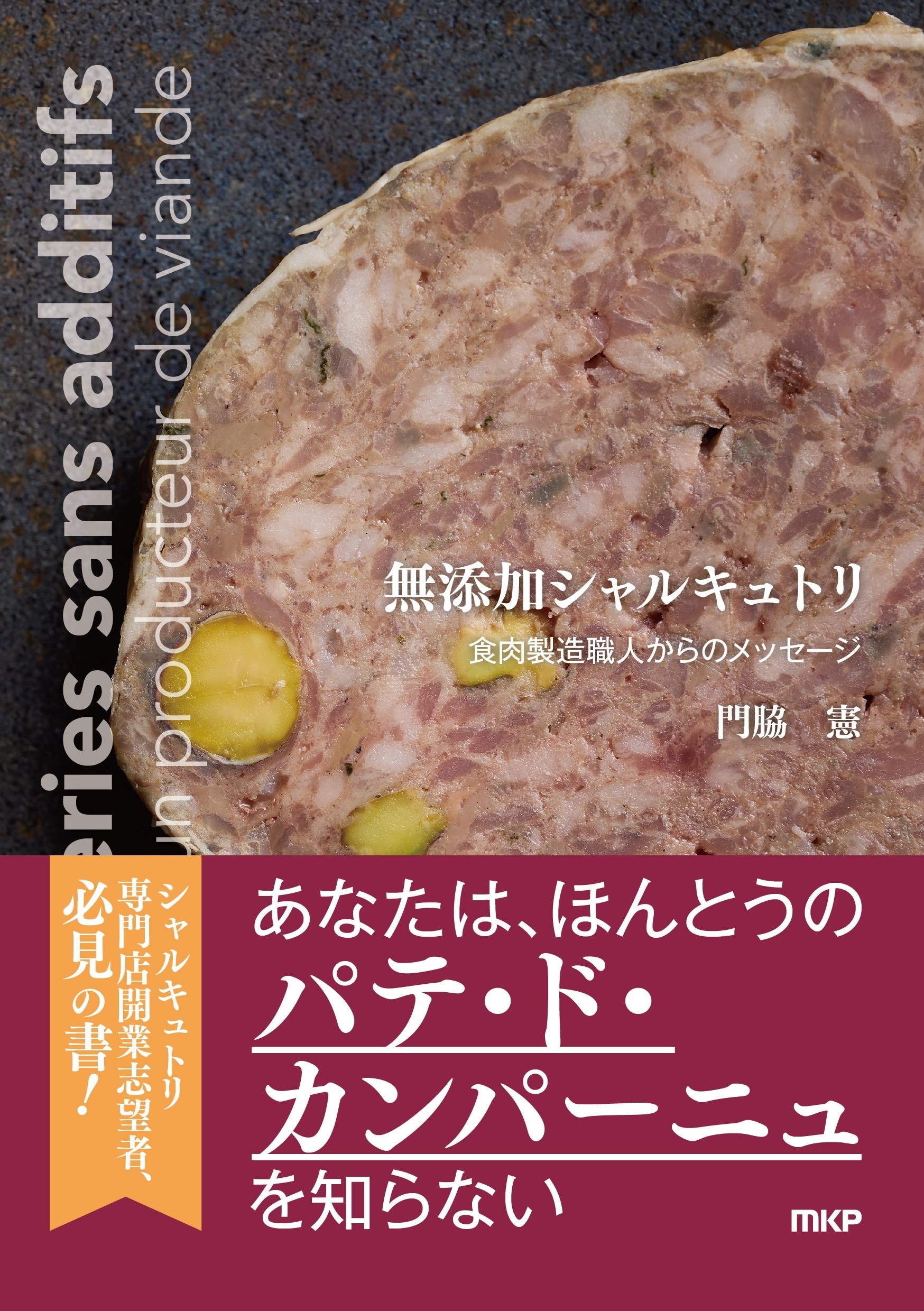

無添加シャルキュトリ : 食肉製造職人からのメッセージ

デパ地下などではおなじみのシャルキュトリだが、自分で調理したことがある人は多くないだろう。本書はシャルキュトリのレシピが美しい写真とともに掲載されているので、眺めるだけでも楽しい。お店でシャルキュトリを提供したいと考えている人や食肉製品製造業の資格取得を目指す人にとっては、必読の書。

【紹介者】中村 麻理

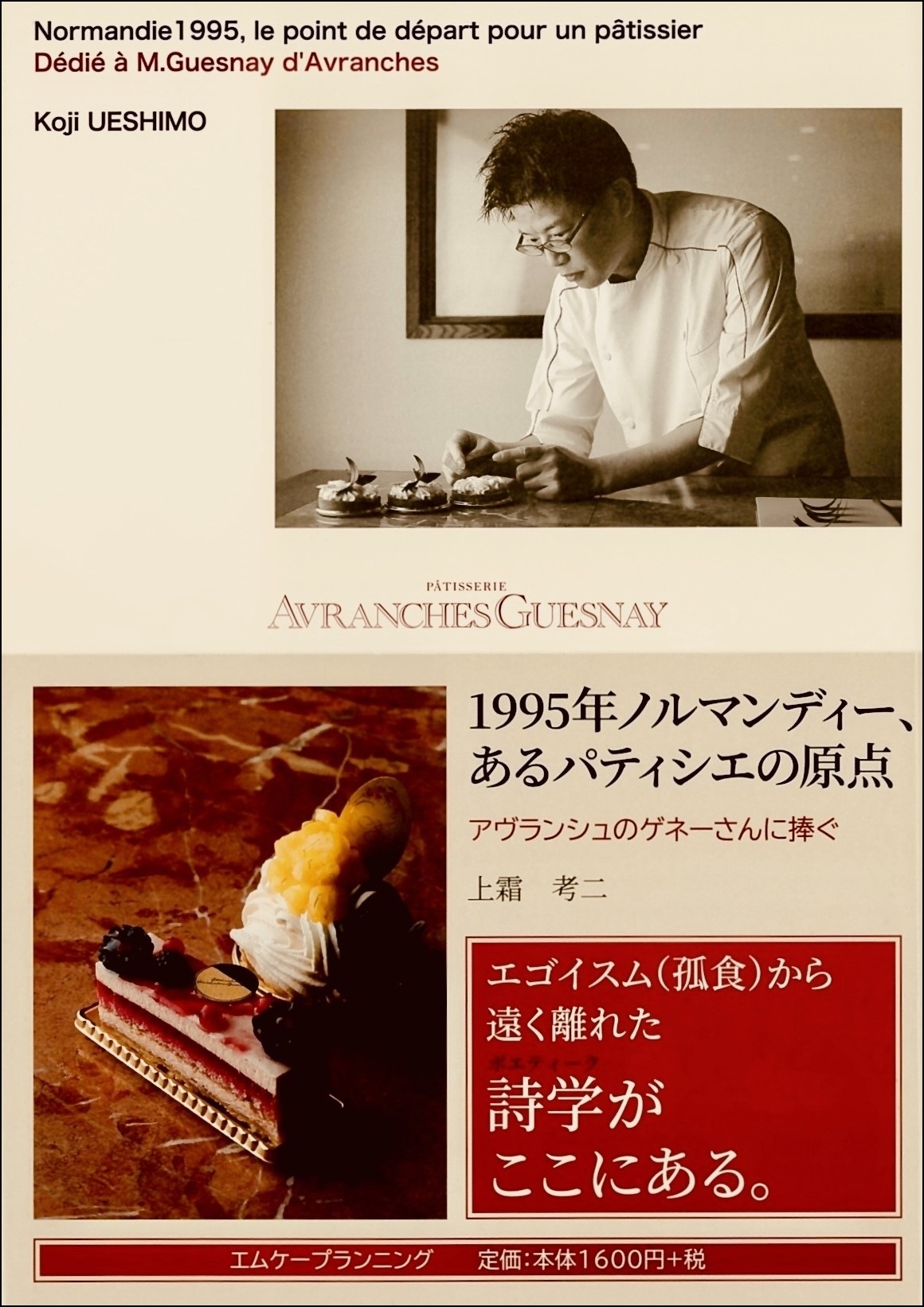

1995年ノルマンディー、あるパティシエの原点

菓子職人の世界がよく理解できる1冊。著者は辻調グループフランス校を卒業後、ノルマンディーのパティスリーで修業。帰国後は、インターコンチネンタル東京ベイ、オテル・ドュ・ミクニ等を経て、パティスリー・ジャン・ミエ・ジャポンや、アグネスホテル東京の『ル・コワンヴェール』でシェフ・パティシエをつとめる。美しい写真も必見。

【紹介者】中村 麻理

パッケージデザインの入り口

「とつぜんあらわれたすてきなサムシング」から始まる、パッケージデザインを考えるための入門書です。私たちが日々当たり前に購入している様々な商品の全ては、アイデアと技術の結晶「パッケージデザイン」が成されています。パッケージデザインを4つの考え方から分類し、それぞれの考え方でデザインされた実例を簡単に解説。「すてきな商品」として成立させるための試行錯誤を実例から深く読み解いてみよう。

【紹介者】木村 亮介

すてきなあなたに

生活の中のふとしたことや食の話題、またはちょっとした気づきやアイデアなど、丁寧で優しい文体で描かれた「暮しの手帖 第二世紀1~32号(1969~1974年)」に連載された随筆集。上品で読みやすい話し言葉で著者の人となりを感じながら、少し読むだけで大変癒やされるのです。昔も今も人の生活の根本は変わりません。ネット以前の昭和レトロな世界観を存分に浴びつつ癒されながら学んで、すてきな人になろう。

【紹介者】木村 亮介

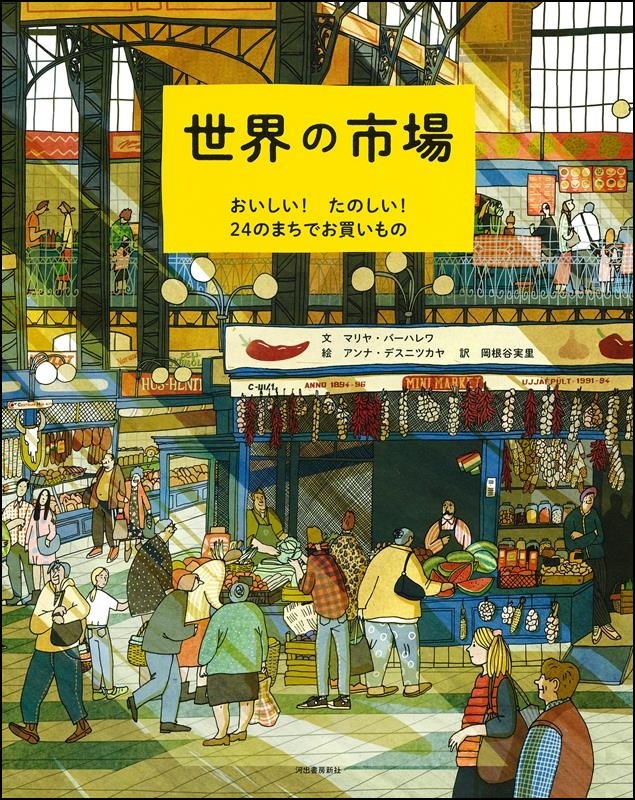

世界の市場 : おいしい!たのしい!24のまちでお買いもの

海外に出かけるとき、時間があればぜひ訪れたいと思うのが市場です。市場を歩けば買い物をしなくても、その国の食文化の一端に触れることができるのではないでしょうか。本書は12カ国24の市場を取り上げたもので、どのような市場か、どんなものが売っているか、さらにその国の料理やレシピなどが、絵と文章で紹介されています。「〜をさがしてみよう」といった遊びの要素もある絵本ですが、現地で使われている通貨や言葉など食べ物以外の情報も知ることができます。

【紹介者】岩橋 涼

カレーライスを一から作る

昨日の晩ご飯の食材はどこから来たのでしょうかと授業で問いかけることがあります。スーパーマーケットや畑からといった答えが出てきますが、どこでどうやって作られたのか具体的に説明できないことがほとんどです。本書は、武蔵野美術大学でおこなわれた「カレーライスを一から作る」という授業実践を紹介するものです。学生たちが米・野菜・スパイスの栽培、鳥の飼育、皿やスプーンの製作に取り組みますが、そう簡単にはいきません。ヒナから育ててきた鳥を殺すことにためらう人も現れます。食べることを問い直す、学生たちの試行錯誤がコンパクトにまとめられた1冊です。

【紹介者】岩橋 涼

社会学をはじめる : 複雑さを生きる技法

社会学という学問領域は入門書が非常に多い。いろんな人が自分の専門分野や、その時々のニーズにあわせた入門書を書いている。そして大抵、社会学とはどんな学問か手短に説明したあと、社会学の歴史や方法、理論に触れるか、あるいは専門分野ごとの実例を示そうとする。だからこの本のように「社会学をはじめる」にあたって重要な「社会ってそもそも何?」「社会学をするっていうのはどういうこと?どんな意味があるの?」という、その道を歩き出す動機となる、関心をひき出す話から始めてくれるテキストはめずらしい。腹をくくっていきなり分厚いテキストを紐解くのも勇ましくて良いが、行間広め・新書サイズでやさしく書かれた本書から社会学をはじめてみるのもおすすめである。

【紹介者】竹内 陽介

地方社会の危機に抗する「地域生活文化圏」の形成と展開

この本の特徴は2つある。1つ目は単純に分厚い。総ページ数が820頁にもおよぶ大著で、ここまで頁数の多い地域社会学の著作は稀である。精読するなら相当な覚悟と胆力が求められる。だが、この著作は精読する価値がある。その理由が2つ目の特徴だ。フィールド調査を軸とした研究は、ともすれば「この地域はこうだった」「あの地域はこの点で特徴的だった」という、断片的な地域トリビアに陥りがちである。しかし本書は、地方社会がなぜいまのような形になったのか、その未来を切り拓く力をどこに見出していくことができるかという、大柄で未来志向のロジックを、各フィールドに学びながら語ろうとしている。人口減少が継続する中で悲観的な見通しを持つ自治体は少なくない。だからこそ、衰退に抗う力を住民の創意工夫の中に見出し、それを言語化していくことと、より活性化させていく取り組みが重要になる。これをアシストする、研究としての精一杯をやりきろうとする姿勢から我々が学ぶべきものは多い。

【紹介者】竹内 陽介

食べる

本書は自然科学(第一部)、社会学(第二部)、哲学(第三部)と様々な知見から「食」を考察する構成となっており、学術的内容でありながらも読みやすい語り口で記述されている。例えば第一部第一章では、赤ん坊の食事が母乳から離乳後の食べ物に移行するにつれ、食という行動を通して他者との関係のダイナミクスがどう変化するかを追う。第二部第五章では、災害時の炊き出しをテーマに、災害ボランティアの活動内容を交えながら「食」が持つ単なる栄養補給以上の意味が語られる。例えば、食事の配布やその際に交わされる会話は、被災者の状況把握および被災者とボランティアとの関係構築において非常に重要な意味を持つ。2016年の熊本地震では、東日本大震災で被災した岩手県野田村のボランティアが地元の特産品(塩と昆布)を持参し被災者におにぎりを振る舞うなど、被災者間のネットワークが構築される過程が示されている。

【紹介者】木場 安莉沙

相互行為(インタラクション)としての英語学習

本書は公立中学校の英語の授業における教室談話をデータとし、教師と生徒のやり取りへの観察およびインタビューから、それぞれが英語の学びをどのように経験しているのかを明らかにするものである。冒頭の先行研究の章は少し難易度が高いかもしれないが、英語学習以前に大前提とされている「コミュニケーション能力」という概念に対する批判、CEFRの問題点、公教育の英語授業で教師が面するジレンマ(文法を重視する指導を行いつつ内容重視のコミュニケーションを行う)をどのように克服するのかといった問題が、実際に公立中学で行われた英語授業の録画データの分析を通して詳察される。英語に関する専門知識は無くても読むことができるので、教免取得を目指している人、言語教育における「コミュニケーション」観に疑問がある人など、教育や言語への理解を深めたい人に是非手に取ってほしい。

【紹介者】木場 安莉沙

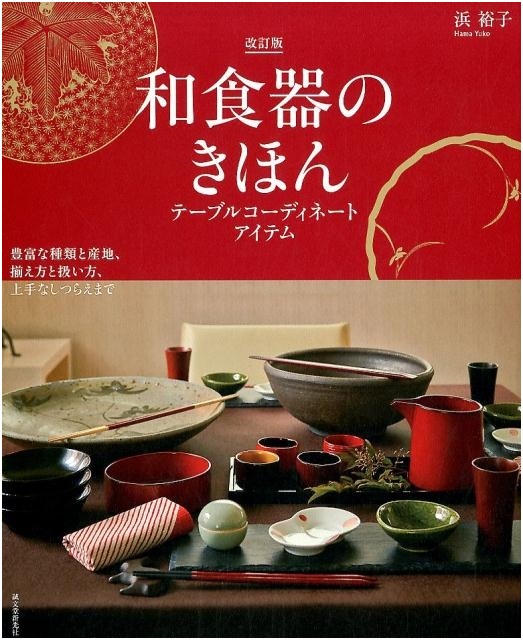

和食器のきほん:テーブルコーディネートアイテム

この本は、和食器に関する様々なことが載っています。例えば、和食器の歴史や種類、四季に合わせた柄や模様、和食の基本的な盛り付け方など和食器に関する様々なこと写真を通して見て学ぶことができます。他にもシーン別(テーマ別)の和食器のテーブルコーディネート例の写真などがあります「フードコーディネート実習」や「応用フードコーディネート実習」などの参考資料としてもとても良い本だと思います。是非、読んでみてください。

【紹介者】高橋 里奈

おいしいかわいい料理写真の撮り方

テーマに合わせた料理写真のカメラ側のポイントとスタイリスト側のポイントの両方があり、スタイリングと撮影の両方を学んでいるフードビジネス学科の学生にはピッタリの本だと思います。他にもカメラの種類ごとの特性やカメラの位置・角度や光の入り方など料理写真の撮り方について様々なことが学べます。スマートフォンで料理の写真を取る時のポイントなども載っています。また、フードスタイリストが教える、すてきなテーブルの作り方、食器、下地、雑貨の組み合わせ方は、フードコーディネート実習や応用フードコーディネート実習で自分のスタイリングを考える時のとても良い参考資料になると思います。ぜひ読んでみてください。

【紹介者】高橋 里奈

「洋食器」book:世界を旅するように楽しむ

食べ物と器は切っても切れない関係で、フードコーディネートにおいても食器選びは大変重要な作業といえます。器が料理を引き立て、食事を豊かにもしてくれます。本書には洋食器、ヨーロッパの宮廷で愛されたマイセン・セーブル・ミントンなどの磁器から現代の食器、さらに日本を代表する磁器などが紹介されています。多くの写真が掲載されており、ページをめくりながら洋食器の歴史や基礎知識を得るだけでなく、世界を旅するような優雅な時間を感じることが出来ることでしょう。

【紹介者】野村 好子

論語と算盤がマンガで3時間でマスターできる本 : 決定版

今年7月から発行されている新札の顔となった渋沢栄一は「近代日本経済の父」とも言われ日本の経済発展の土台を作りました。渋沢の代表的な著書が「論語と算盤」で、大正5年に出版されたこの書籍は経営哲学のバイブルとして100年以上人々に影響を与え続けているのです。多くの現代語訳が発行されていますが、紹介した本書は見開き2頁で1つの名言を理解できる構成となっており「論語と算盤」の入門書としてお薦めします。

【紹介者】野村 好子

苦しかったときの話をしようか:ビジネスマンんの父が我が子のために書きためた「働くことの本質」

就職活動を前に、何を準備して良いのかわからない?

そもそも何をしたのかわからない?

自分の強み・得意なことってなんだろう?

10人中8~9人の学生がそう思っているのではないでしょうか。「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」をV字回復に導いた稀代のマーケッター森岡毅が我が子に向けて綴ったメッセージがその答えになるのではないだろうか。

【紹介者】河木 智規

償いのフェルメール

イスラエルの諜報機関の長官であり美術修復師のガブリエル・アロンが主人公のスパイ小説の最新作。(シリーズ14作目)

現在おこっている紛争やテロなどとの同時進行で描かれているところが秀逸で世界情勢を身近に感じさせてくれます。物語に出てくる世界各国の実在の美術館やレストランは今後の海外旅行の目的となる楽しみにもなりそうです。

【紹介者】河木 智規

情報メディア学科スタッフがおすすめする本

センスの哲学

そもそも「センス」とは何か。「センスが良い」とはどういう状態や能力のことをいうのか。そして「センスが良い」ことと「個性的」であることはいかにして両立するのか。こうした問題を平易な言葉で説明してくれる一冊。意味や目的、効率から離れ、ものごとを「リズム」で捉える訓練を経て、やがては「センス」をも突き抜けてこそオリジナリティに到達するのだという著者の主張はアートやデザイン、ものづくりに関わるあらゆる人に深く刺さるだろう。

【紹介者】青山 太郎

メディアエコロジー

本書は、インターネットと通信端末が普及したポスト・マスメディアとも呼びうる現代の情報環境において、私たちがいかにして民主的な「知る/伝える」方法を保持し、人間らしく、自由で平等な存在としてあり続けられるかを探求したメディア論であり、環境哲学である。そこでは、テクノロジーを自らの技術として修得することの重要性が説かれるとともに、単なる「つながり」を超えた、「他者」との遭遇によって自らを変身させていく「連帯」の可能性が論じられている。

【紹介者】青山 太郎

新版〈海賊版〉の思想

そもそも「センス」とは何か。「センスが良い」とはどういう状態や能力のことをいうのか。そして「センスが良い」ことと「個性的」であることはいかにして両立するのか。こうした問題を平易な言葉で説明してくれる一冊。意味や目的、効率から離れ、ものごとを「リズム」で捉える訓練を経て、やがては「センス」をも突き抜けてこそオリジナリティに到達するのだという著者の主張はアートやデザイン、ものづくりに関わるあらゆる人に深く刺さるだろう。

【紹介者】青山 太郎

ユダヤとイスラエルのあいだ

本書は、インターネットと通信端末が普及したポスト・マスメディアとも呼びうる現代の情報環境において、私たちがいかにして民主的な「知る/伝える」方法を保持し、人間らしく、自由で平等な存在としてあり続けられるかを探求したメディア論であり、環境哲学である。そこでは、テクノロジーを自らの技術として修得することの重要性が説かれるとともに、単なる「つながり」を超えた、「他者」との遭遇によって自らを変身させていく「連帯」の可能性が論じられている。

【紹介者】青山 太郎

ゲーム作りで学ぶはじめてのプログラミング: 初心者でも「コード」が書ける!

この本はプログラミング入門の教科書として最適だと思います。今まで数冊のProcessingの教科書を利用しましたが、この本が一番分かりやすいです。パソコン上でProcessingのエディタを使い、Javaベースのプログラムを面倒な設定なしで直感的にどんどん書きながら理解することができます。PythonやJavaScriptは難しくて手が出せなかったという人でも、この本なら大丈夫です。ゼミの学生からも「わかりやすい」、「役に立った」とのコメントをいただきました。

【紹介者】周 欣欣

よくわかるPython入門

富士通ラーニングメディアが提供する人気の研修コース「Python入門」をベースに書籍化したもので、Pythonの基本的な項目をわかりやすく解説しており、入門書として最適です。

【紹介者】周 欣欣

いきなりプログラミングPython

この本は、Python言語を学びながら実際に機能を持ったアプリを作成する内容です。文法の勉強に終始して何も作らないタイプのプログラミング本とは異なり、実際に作る楽しさを味わえる点が評価できます。各プログラムの作例には、音声認識や顔認識など、遊び心のある内容が含まれており、楽しみながらプログラミングを学べます。

【紹介者】周 欣欣

ChatGPTプログラミング1年生 : Python・アプリ開発で活用するしくみ

この書籍では、ChatGPTのAPIを利用した自動翻訳や文章校正などのAIアプリの作り方を紹介しています。PythonのPySimpleGUIというライブラリを使ってGUIアプリを開発しています。PythonにはさまざまなGUIライブラリがありますが、PySimpleGUIは他のライブラリよりも手軽に利用できます。

【紹介者】周 欣欣

ChatGPTで学ぶJavaScript&アプリ開発

この書籍は、ChatGPTなどの生成AIを活用し、実践的なWebアプリケーション開発の基礎を身につけるために書かれたものです。本書では、HTML、JavaScript、Expressによるサーバープログラミングを解説しています。ゲームなどのサンプルを通して、楽しみながら学習できるように構成されています。

【紹介者】周 欣欣

はじめてでも安心!Unityの教科書

: Unity 2019完全対応版 : 2D&3Dスマートフォンゲーム入門講座

この本は、C#言語やプログラミングの初心者、そしてUnityの超初心者でも安心して学べる内容です。まず簡単な2Dゲームの制作から始め、徐々に難しいゲームへと進んでいきます。説明が非常に丁寧で分かりやすく、途中で挫折することなく、サンプルゲームを実際に作りながら楽しく学べます。また、C#の基礎知識も掲載されているため、プログラミング経験が全くない人でも安心して学習を開始することができます。

【紹介者】周 欣欣

よくわかる最新映像サウンドデザインの基本 :映像メディアの音づくりが包括的にわかる!

まず、この書名から誤解が生じないように説明します。一見すると、「映像・サウンド・デザイン」と、まるで情報メディア学科のコース名のようにも見えますが、実はそうではなく、この本は「映像のためのサウンドデザイン」ということで、映像制作をするときに使う音の話です。

昨今、映像投稿サイトが人気であることもあり、映像制作が盛んに行われていますが、映像作品には音や音楽がつきもので、それをどうやって付けたらいいか、ということについては、あまり情報がありません。そんな中、音と映像の相互関係などについて専門的に研究している著者が、専門外の人でもわかるようにやさしく解説しているのが本書です。

映像における音は、大きく分けて効果音とBGMになりますが、本書では、その両方についてとても詳しく解説しています。著者の研究によるオリジナルな知見もあり、大変参考になる書物としておすすめいたします。

【紹介者】吉田 友敬

Pythonスタートブック:いちばんやさしいパイソンの本

Pythonというプログラミング言語はAIでも使われているし、ゼミでも学んだことがあるが、イマイチわかった気になっていないと思う人はいませんか?この本はPythonの入門書です。3年ゼミで教科書として使っています。ゼミ生は10人ですので、それ以外の学生さんにも知ってほしいと思い紹介文を書きました。

この本のよいところは、最短の正しい答えだけが示されているのではなく、あえてエラーの例も示し、どこが悪いかを教えてくれます。またTurtle Graphicsといって、画面上を’カメ’で図形を書く例題が載っています。Turtle Graphicsは情報教育の分野では歴史的に有名ですが、それを単にPythonで実現しただけでなく、オブジェクト指向の概念を理解することを助けてくれる内容になっています。3年間、このテキストをゼミで利用していますが、教える方から見ても、毎回新たな発見があります。簡単に読み進められる箇所も多いですが、何度も読み返すことで、さらに理解が深まると思います。Python学習にお勧めです。

【紹介者】本多 一彦

高校の情報Ⅰが1冊でしっかりわかる問題集 : ゼロから入試まで!

高校生向けのこの本は、コンピュータサイエンスやデータ分析、問題解決の基本的な考え方や用語を学ぶのに非常に役立つ内容が揃っています。本書は、本学の「情報リテラシー」や「数的処理」といった全学科での必修科目や、情報メディア学科の「情報学概論」「情報メディア論」の一部を網羅しています。

本書の構成は、左ページで用語の解説が行われ、右ページではその穴埋め問題を通じて理解を確認できるようになっています。来年度の入学生は高校でのカリキュラムが異なるため、本書の内容は後輩が学ぶ内容を知る良い機会となるでしょう。また、皆様にとっても、どの程度の内容を扱っているかを知るための有益な一冊です。本書は詳しい説明を省き、用語の習得に重点を置いています。そのため、より深い理解を得るには他の書籍を参照する必要がありますが、大学の授業を受けるための予習としては最適です。

高校程度の知識の学び直しや、大学の授業に向けた準備、さらには授業の復習の入り口として、本書をぜひ活用してみてはいかがでしょうか。

【紹介者】御家 雄一

IT text 情報と職業

この本のタイトルは、「情報と職業」だが、「第5章 働く環境と労働観の変化」を私が担当する授業で輪講している。それだけではなく、「第6章 情報社会における犯罪と法制度」を「情報と法律/情報倫理」で、「第7章 情報社会におけるリスクマネジメント」を「情報管理」で使用するという、まさに「1冊で3度〇〇〇〇」と、いった使い方をしている。初版が発行されたのは、2002年であるから、優に20年経過し、職業感や倫理観は大きく変化しているが、そうではない面もある。それらの考え方を把握・理解するには、むしろ好都合な面がある。コロナがほぼ終息し、今後、社会の動きはより大きく動くことだろう。この本を通して、不易と流行を考えることが、それぞれの人生の糧になることだろう。

【紹介者】世良 清

da.gasita

この著者は現在ユーチューバーとしても知られており、日本でも有名な写真家です。新聞社の報道カメラマンを経て、フリーランスとして活動し、現在に至っています。

写真集のタイトル「ダガシタ」は東北の方言で、軽いあいづちとして用いられています。写真集は主に東北・米沢を中心に、ローライフレックス(クセノタール80mm, F2.8)で撮影された41枚の写真で構成されています。いわゆる中判の二眼レフフィルムカメラが使用されています。

この写真集のテーマは、著者が生まれ育った町の風景を彼自身の目で切り取った写真表現であると思います。この点については、直接写真集を手に取って感じていただければと思います。写真集にはさまざまな仕掛けが施されており、例えば、ページが進むにつれて白と黒の割合やコントラストの変化が見られます。どのような変化があるのかは、ぜひ実際に写真集をご覧いいただき感じてください。さらに、白を基調とした製本に赤のカバーをかけており、このカバーが写真集と相まって特別な味わいを醸し出しています。この点にもぜひ気づいていただきたいです。写真集の印刷クオリティにもご注目ください。出版社では、写真集ごとにインクを調合し、オリジナルの写真の「味」を再現する努力がなされています。皆さんの作品制作にも参考になるのではないでしょうか。

実は、この写真集は出版時にアメリカのアート界で「ノーモアノスタルジー」と評されました。写真集のコンセプトは日本では受け入れられやすいのですが、海外ではそうではなかったようです。ただし、この時のノスタルジーは、私たちが普段使う意味よりももっと深いものです。

現在、写真の世界共通の表現の一つとして「ボケ(bokeh)」があります。このボケの良さに最初に気づき、約100年前から作品表現に用いてきたのは日本で,もちろんこの語は日本語です。日本人が好むノスタルジー的な写真も、ボケやアニメのように、いずれは世界で受け入れられるかもしれません。ぜひ皆さんの目で写真集を観て、考えていただければと思います。

【紹介者】大矢 信吾