基礎教育センター/黒瀬 聡先生

数学が必要なのは

理系だけではありません!

文系科目でも本当に「わかった!」と言えるまで理解するには、数学的な発想力がしばしば必要になります。しかしそれは難しい計算技術ではなく、ちょっとした考え方のコツみたいなもの。数的処理Ⅰ・Ⅱでは、身のまわりの出来事を例に、数学の舞台裏をやさしく解説、「なーんだ、そうだったのか」を実現します。

基礎教育センターの概要

高度な学びへと飛躍するために、「基礎教育センター」で基礎力を育成。

大学で高度な学習を行い、知識をチカラに変えていくためには、自分で問題点を見つけ出し、解決策を導き出す力=基礎力が欠かせません。2012年度に開設された基礎教育センターは、学生一人ひとりに最適な基礎力育成を行う専門組織です。全ての学びの基盤となる論理的な思考力や表現力、コミュニケーション能力を養います。基礎教育センターで行う日本語力と数的処理の授業は課題解決型のグループワークが中心。TV、新聞、SNSで取り上げられるタイムリーな話題を使って、答えのない問題にも挑戦。1つのクラスを複数の職員がサポートするので安心して学ぶことができます。

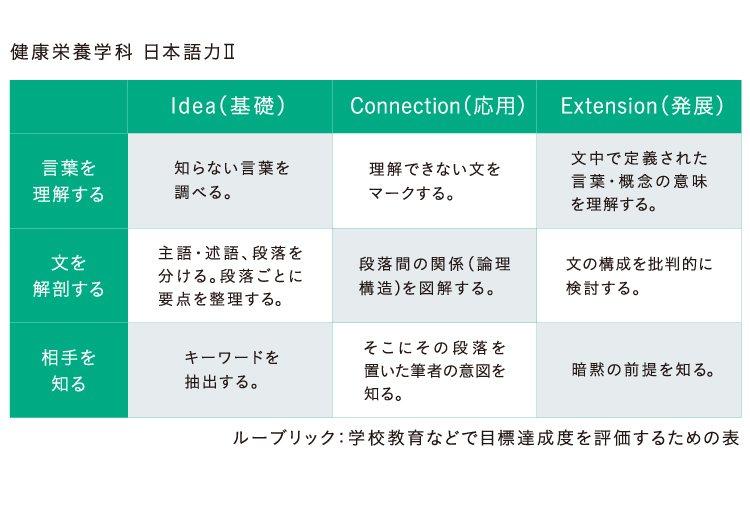

web上のルーブリックで達成度を自己診断

自習スペースを学習サロンとして利用

基礎教育センターは一人ひとりに寄り添う指導がモットー。学習サロンは先生にわからないことを質問したり、レポート作成の指導を受けたりするのに利用され、先生を囲んで歓談するシーンが日常的に見られるようになってきました。

日本語力

高校で学ぶ国語とは違い、論理的かつ構造的に考える能力を重視した授業です。新聞記事をもとに事件の推理や裁判官のように判決を考えるなど、多様な角度から論理的な分析力や表現力を養います。

数的処理

身近な題材をもとに、社会の分野に進んでも欠かせない基本的な数的概念を使いこなせるようにします。概数の計算や数理・データサイエンスの基礎となる統計データに対するセンスも同時に高めていきます。

基礎理化学実験

主に高校で化学を履修していない学生のために、大学で必要となる化学の知識を半年間で教えます。実験を通して理論の意味や計算の仕方を理解。器具や試薬の扱い方、レポートの書き方も学修します。

海外研修制度

海外屈指の名門校で学ぶ、ネイティブイングリッシュ。

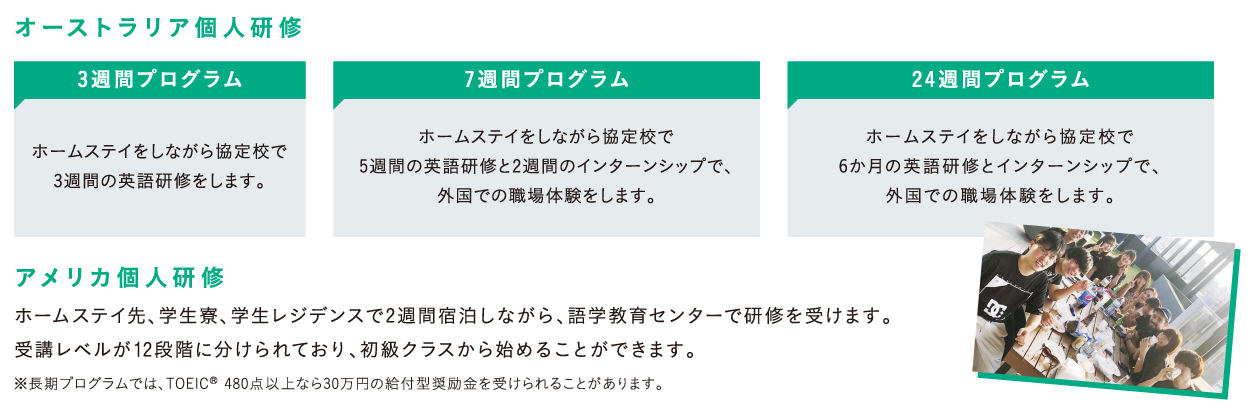

オーストラリアやアメリカなどで研修を受けることができます。オーストラリアではグリフィス大学内の語学教育センターで、アメリカではサンフランシスコ、シカゴ、ハワイなど全米10か所の中から自分で地域を選び、大学やシティセンター、ESL、Language Centersで英語が学べます。研修期間は目的やスキルに合わせて、オーストラリア個人研修では2週間程度となっています。また、研修での単位取得、研修奨励金支給、海外でのインターンシップなど、さまざまなメリットもあります。その他、学科の特色に合った海外研修プログラムを用意しています。

海外研修プログラム

成長をサポートする自由な学修プログラム

他学科や他大学の科目も履修でき、学科の枠を越えて学びが広がります。

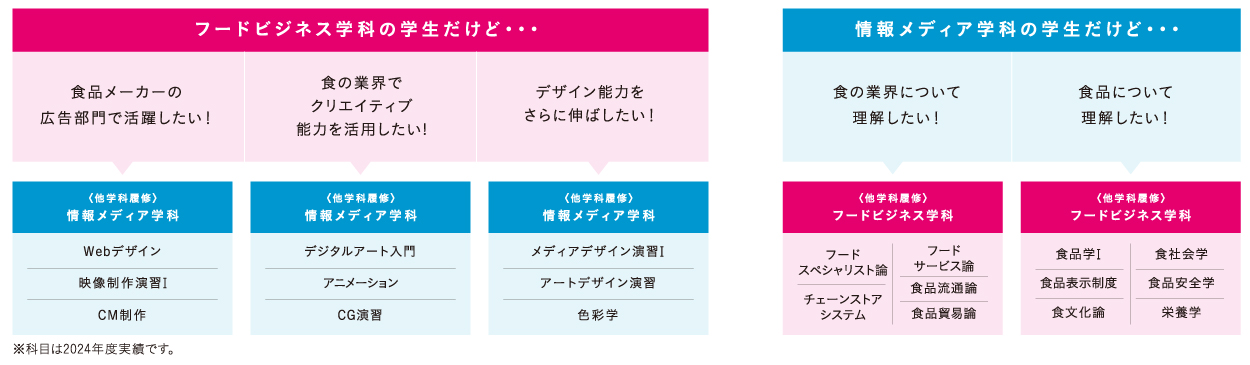

他学科履修制度

フードビジネス学科と情報メディア学科との間で他学科履修制度を設けています。

専門教育科目を12単位(6科目)を上限として他学科の専門教育科目を履修でき、選択科目の単位として認定されるので、自分の勉強したいことについて選択の自由度が大きく広がります。

〈履修の例〉

他大学履修制度

他大学履修制度とは「愛知学長懇親会」で締結された包括単位互換制度によるもので、学生一人ひとりの興味・関心に応じて、加盟する他大学のカリキュラムから科目を選択できる制度です。愛知県内にある国公立私立51校の、多様な専門分野を持つ大学からカリキュラムを選ぶことができ、学びの領域が広がります。

履修証明プログラム

履修証明プログラムとは特定のテーマに基づく学習プログラムを開設し、修了者に対して、学校教育法の規定に基づくプログラムであること及びその名称を示した履修証明書が交付される制度です。「国際教養コース」「食とデザインコース」「食空間プロデュースコース」「プログラミングコース」「データ科学(DS)と人工知能(AI)コース」「映像制作基礎コース」をはじめとした13種類のコースを開設しています。