| 一番 |

石山は楠原地区の西部に位置する小丘陵郡の一つで標高約160mで、付近の山々が緑に包まれている中に石山のみはその名の如く山骨顕に所々に奇石が聳え巨巌が伏し、その間に木々の緑が交錯し花や紅葉を織り混ぜて自ら仙境霊地をなしている。 この巨巌に阿弥陀・地蔵・西国三十三所観音等四十余体の仏像を半肉彫りに刻み出しているのは県下にその例を見ない壮観である。 浄蓮坊跡の広場を起点として山を右廻りにまわる巡路が開かれ、これに沿って三十三観音を巡拝するようになっている。 |

| 広場の西正面に立つ巨石塊には県指定文化財磨崖地蔵菩薩立像(像高3.24m)がその美しい姿を見せている。 頭部円光と身光とを連ねて共に深く彫り込み仏体を雨露から護る仏がんの役目をしている。右手に錫杖、左手に摩尼宝珠を持つ通例の姿であるが、錫杖の様式から室町初期を下らない頃の作と考えられる。錫杖の柄の下方腹部より以下が欠損しているのは風化のためで、その年月の永さを偲ばせる。 |  磨崖地蔵菩薩立像 磨崖地蔵菩薩立像 |

弘法大師 |

地蔵尊前に石燈籠一基がある。これと一対となるものが山上の阿弥陀尊前に欠損して残っている。又付近に石の手水鉢があり、共に三郷雨乞の願礼として尊前に供養されたものであろう。 地蔵立像と巡拝路をはさんで右側の石に大きく如意輪観音の半伽像があるが、これは西国三十三ヶ所第一番の那智の観音を現したものである。 |

| 県指定文化財磨崖聖観音立像(像高2.52m)は浄蓮寺覚順が嘉永元年(1848年)に画工をして南都唐招提寺の聖観音を模写せしめ、これに倣ってこの巨巌に彫りつけたものである。 |  磨崖聖観音立像 磨崖聖観音立像 |

七番 |

八番 八番 |

十一番 |

十三番 十三番 |

十八番 |

二十五番 二十五番 |

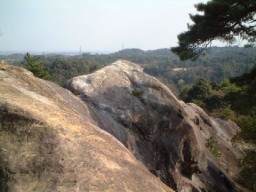

| 山頂より南方へ延びる陵線は草木の生育しない一大巨巌で、上より見下すと恰も馬が首を垂れて草を喰むのを馬上から見た姿を思わせるところから馬の背と呼びならわして来た。ここは眺望が広く開け鈴鹿の連山を指呼し、安濃の平野を一望におさめ伊勢湾も視野に入り四季折々の展望がすばらしい。 |  馬の背 馬の背 |

三十三番 |

石山最古最大の巨像県指定文化財磨崖阿弥陀如来立像(像高3.52m)は台座を含めて5mにも達するこの巨像は上品下生来迎の阿弥陀で、釘抜型の光背を深く彫り込み仏がんに兼用しているのは地蔵立像と同様である。 本尊は丸彫りに近い半肉彫であるが体躯は平板で着衣は通型、衣文はやわらかい平行線を重ねる清涼寺式で清楚な感を与える。 阿弥陀尊前に元文四年銘の石燈籠一基(欠損)があるがこれは山下の地蔵尊前のものと一対をなすものである。 |

| 毎年4月第二日曜日と9月15日は、石山観音のお祭りで、近郷近在より参詣者で賑う。石山観音は、徒歩40分のコースで老若男女を問わず誰でも容易に歩けるハイキングコースである。 |  磨崖阿弥陀如来立像 磨崖阿弥陀如来立像 |